2024年介護報酬改定では、基本報酬0.9%弱のプラスだった居宅介護支援事業所。

特定事業所加算も一律14単位のアップとなり、プラス改定というイメージが強い。しかし、居宅介護支援には処遇改善加算は存在しない。居宅介護支援事業におけるケアマネジャーの処遇改善は経営上の大きな課題と言えるだろう。

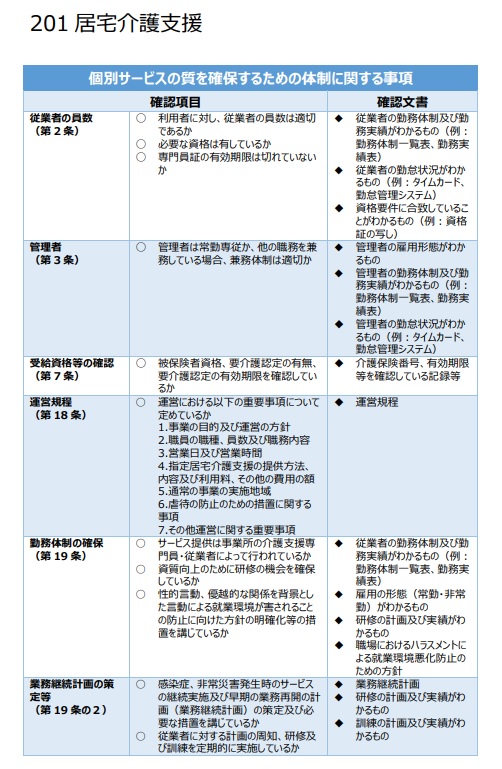

今回は、居宅介護支援をテーマに24年度改定の主要な変更点を振り返りつつ、運営指導で重点的に確認される21年度の改定項目にも目を向けながら点検しよう。

1,2024年介護報酬改定のポイント振り返り

居宅介護支援事業所の基本報酬引き上げ。ここには、「ケアマネジャーの処遇改善に充ててほしい」という意図が国から示されている。逓減制が緩和されて一人あたりの最大担当件数が拡大されたことにも、増えた分の収入を処遇改善の原資とさせようとする意図がある事は間違いない。

もちろん、賃上げは事業者の義務ではないが、圧倒的なケアマネジャー不足を勘案すると、経営努力を含めた処遇改善は急務である。

2024年度介護報酬改定で個別の加算・算定要件が緩和された居宅介護支援の加算

個別の加算に目を移すと、ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患に制限が無くなった。これまでは末期ガンのみが対象であったが、算定対象が大きく拡大したことになる。

6年に一度の医療と介護の同時改定だった同改定では、情報連携を評価する加算にも変更が加えられている。このうち、通院時情報連携加算の変更が持つ意味は大きい。算定要件である通院の対象に歯科医師の診察が追加された。24年度からは、ケアマネジャーの法定研修カリキュラムも変更になり、誤嚥性肺炎のマネジメントが大きく取り上げられた。高齢者の死亡要因で誤嚥性肺炎は高い割合を占める。その予防においては口腔ケアが重要である。しっかりとケアプランに口腔ケアを位置づけることが求められ、歯科医師との連携も重要であることが示された。

2024年度介護報酬改定で創設された減算等の措置

全体的なプラスムードの中で、24年度改定では同一建物減算が居宅介護支援に創設された。所定単位の5%が減算となる。

この減算の基本的な考え方は、訪問介護などと同じである。一般住宅に居住する利用者のモニタリング訪問には移動時間や交通経費が発生するが、事業所と同一の建物の居住者には、それらは発生しない。大人数の利用者が同一建物に居住する場合は、移動は建物の上下の移動で事足りる。であるならば、相当数の報酬を減額するというロジックだ。

(【画像】厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より)

他にも予防ケアプランやBCP、高齢者虐待関連の減算、身体拘束等、必要な対応が数多く示された。

2,福祉用具への貸与と販売の選択制導入に伴うケアマネジャーの対応

24年度改定では福祉用具のうち、比較的廉価な固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖に貸与と販売の選択制が導入されたことも大きな変更点だ。

選択制の対象となる福祉用具を提供する場合には、福祉用具専門相談員かケアマネジャーが、貸与または販売のいずれかを利用者が選択できることについて、十分な説明を行う必要がある。

利用者の選択に当たって必要な情報を提供することと医師や専門職の意見、利用者の身体状況等をふまえて、提案を行うことも義務化された。利用者の選択に当たって必要な情報とは

- 医師やリハビリテーション専門職等から利用者の身体状況の変化の見通しについて聴取した意見

- サービス担当者会議等における多職種による協議の結果をふまえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し

- 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い

- 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること

- 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること

- 国が示している福祉用具の平均的な利用月数等

選択制の対象となる福祉用具をケアプランに位置付けるにあたり、主治医意見書や診療情報提供書に福祉用具に関する記載がない場合には、主治医意見書や診療情報提供書に加え、アセスメント等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要な情報が得られていれば、照会は要しない(ただし「追加で医師に照会することが望ましい」とされている)。

ケアプラン作成後に、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証し、継続して貸与を受ける必要がある場合は、その理由を再びケアプラン等に記載しなければならない。

福祉用具専門相談員には6カ月以内にモニタリングをし、その結果を記録してケアマネジャーに交付することが義務化されている。ケアマネジャーは福祉用具専門相談員からモニタリング結果の報告を受けた場合、速やかに居宅サービス計画等の見直しをするか、継続理由の記載を行う必要がある(こちらの対応については6カ月以内という規定はない)。

3,担当件数の上限緩和と要支援者のケアマネジメントについて

介護支援専門員 1 人当たりの担当件数は、44 件(一定の要件を満たす場合は50 件)を基準とする。これは「運営基準」により定められているものだ。これは標準担当件数であり、44 件を超えていたとしても、ただちに基準違反となるものではない。担当件数の数え方は事業所単位の平均値であるため、1 人のケアマネジャーがこの数を超えて担当することもありえる。ただし、一部の介護支援専門員に担当件数が著しく偏るなど、質の確保に支障がある場合には、是正する必要がある。

介護予防支援として要支援者を担当した場合、取扱件数のカウントにおいては要支援者の件数を3分の1として計算するが、総合事業の介護予防ケアマネジメントの要支援者数は計算に含めない。総合事業のサービスのみを利用する要支援者がいても取扱件数に含める必要はないため、介護報酬の逓減制度がなく、減額の対象とはならない。

4,利用者への事前説明に関する要件の緩和と注意点

居宅介護支援事業所の運営基準では、前6カ月間に作成したケアプランの総数のうち、「訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のそれぞれが位置付けられたケアプランの数が占める割合」及び、「ケアプランに位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の事業所によって提供されたものが占める割合」について説明を行うことが求められているが、この要件が努力義務に変更されている。

「前6カ月間」の考え方は、毎年度2回、①前期(3月1日から8月末日)②後期(9月1日から 2月末日)となる。

具体的な説明方法としては例えば、以下のように重要事項説明書等に記載して、訪問介護等の割合等を把握できる資料を別紙で作成し、居宅介護支援の提供の開始時に示しながら説明することが考えられる

第●条 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 の利用状況は別紙の通りである。

この利用者への説明は、23年度までは義務であったため、過年度を対象とした調査の場合、実施できていないことが指摘されると運営基準減算の対象となるので注意が必要である。

5, 2021(令和3)年度介護報酬での改正点も要注意!

24年度の運営指導は、21年度介護報酬の内容が重点的に確認されていく。21年度はコロナ禍真っ只中であったこともあり、今一度、再確認が求められる。

最後に、一通り点検していこう。

①区分支給限度額の利用割合でケアプラン提出

2021年10月から、以下のいずれかに該当する居宅介護支援事業所に対してケアプランの提出を求め、地域ケア会議などで検証する仕組みが導入されている。

(1)事業所全体で、区分支給限度基準額の利用割合が7割を超え、かつ、訪問介護が利用サービス全体の6割以上を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者。

(2)同じサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等に居住する利用者のケアプランで、区分支給限度基準額の利用割合が高い利用者が多い場合。なお、利用割合や併設サービスを特定する基準の設定は自治体で行う。

②逓減制の見直し

24年度介護報酬改定では、逓減性が適用されずに担当できる件数の上限が無条件で44件になったが、21~23年度の要件は異なるので再確認されたい。

・21~23(令和3年度から5)年度の逓減制緩和要件基本報酬で、ケアプラン1件目から44件目まで区分Ⅰを算定する場合、一定の要件を満たした事業所のみの措置である。一定の要件とは、ICTの活用、もしくは事務員などを雇用していること。ICTの活用としては、事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン。訪問記録を随時記載できる機能(音声入力も可)のソフトウエアを組み込んだタブレット等とされた。事務職員の配置要件については、事業所の介護支援専門員が行う一連の業務等の負担軽減や効率化に繋がる職員であることが必要である。その勤務形態は常勤者でなくても可能。また、居宅介護支援事業所内の配置だけでは無く、同一法人内の配置でも認められるが、常勤換算で介護支援専門員1人あたり1月に24 時間以上の勤務を必要である。どちらの場合も、事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化が前提となっている。

③運営基準減算の適用拡大

前6カ月の間に作成されたケアプランに占める、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与を位置づけたサービス毎の割合と、サービス毎に位置づけた担当事業所の割合を、利用者に書面の交付、口頭説明、署名を得ることが義務化されている。これを行っていないと運営基準減算の対象となる。

居宅介護支援の運営基準減算は、初月が50%、それ以降は100%減算である。また、この減算を受けてしまうと、特定事業所加算の算定要件を満たさないため、実地指導で指摘されると巨額の返還指導となる。基本的に、重要事項説明書に別紙で添付する形での対応であるが、毎年、前期(3月1日から8月末日)、後期(9月1日から2月末日)毎に集計して、新規契約の時点での文書交付、口頭説明、署名が求められる。既存の契約者については集計の度に説明する必要はなく、新規利用者の契約時にのみ説明することで足りる。

④ハラスメント対策

介護人材の確保においては、介護職員が安心して働くことができるように、ハラスメント対策などの職場環境・労働環境改善を図ることが必要だ。

そうした文脈から21(令和3)年度介護報酬改定においては、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントなどのハラスメント対策が義務化された。全ての介護サービス事業者は、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえて、ハラスメント対策としての措置を講じなければならない。

また、カスタマーハラスメントについても、その防止のための方針の明確化等の必要な措置を取ることが大切とされた。そのため、就業規則などでハラスメントへの厳重対処する旨の方針を明確にするとともに、職員に対してハラスメント研修を定期的に実施する必要がある。また、法人内に相談窓口を設置して、担当者を決めておく。相談を受けた場合の記録として、相談シートを準備する。

⑤3年間の経過措置後、令和6年度から義務化された要件

①感染症対策

②業務継続計画(BCP)

③高齢者虐待防止措置

については、2024年介護報酬改定後の運営指導対策〜全体編〜を参考にされたい。