2025年4月1日、『東京都カスタマー・ハラスメント防止条例』(以下、「カスハラ防止条例」といいます)が施行されました。

これは、あくまで東京都に限定された条例ですが、首都で施行された条例であるため、影響力は大きく、今後、国内の自治体に同種同様の条例が制定される可能性があります。現に、北海道、群馬県、三重県でもカスハラ防止条例が制定されており、今後も益々この動きは全国に広がると考えられます。

今回は、東京都のカスハラ防止条例とカスハラ条例第11条1項及び2項の規定に基づき制定された『カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針』(以下、「ガイドライン」といいます)の中で、特に介護事業者のカスハラ対策に活用できる箇所を解説します。

1.カスタマー・ハラスメントとは?―東京都の条例の定義

カスハラ防止条例2条第5号では、カスタマー・ハラスメントを以下のとおり定義づけています(番号は筆者)。

② その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、

③ 就業環境を害するもの

ポイントは、この3つ全てを満たすものがカスハラに該当するということです。 例えば、 ①介護施設の利用者が介護職員に対し、②介助行為中に、「お前のような無能に体を触られたくない!消えろ!」等と毎回罵倒し、③そのことで当該職員がメンタルヘルス不調になり休職し、他の職員も介助に入ることを嫌がって退職してしまったようなケースが該当します。

カスハラに該当するか否か、判断に迷ったときは、上記①②③に当てはめながら考えていただき、判断に迷う場合は介護事業に詳しい弁護士に適宜相談することをお勧めします。

2.カスハラの行為者となる「顧客等」とは誰のこと?

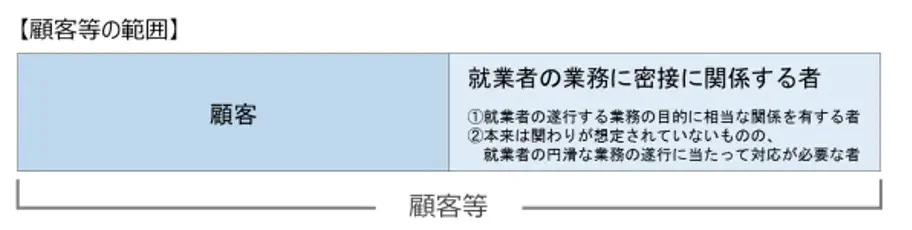

さて、カスハラ防止条例では、カスハラの行為者を「顧客等」と表現しています。 「顧客」はサービスの直接の相手方のことなので、分かりやすいですが、「等」とは一体何を指すのでしょうか。 カスハラ防止条例第2条第3号では、「顧客等」について、以下のとおり定義づけています(番号は筆者)。

又は

(2) 就業者の業務に密接に関係する者

つまり、「等」に該当するのは(2)就業者の業務に密接に関係する者ですね。 ガイドラインに掲載されている図が分かりやすいので以下転記します。

例えば、介護施設で考えてみましょう。 意思疎通が可能な利用者が自ら契約して有料老人ホームに入居している場合で考えると、「顧客」に該当するのは、この利用者本人ですね。

そして、利用者のキーパーソンである息子は、利用者に会うためホームに出入りしますので、上記の(2)就業者の業務に密接に関係する者に該当する「顧客等」に当たります。

また、仮に利用者が意思疎通困難で、その利用者の為に家庭裁判所から選任されている成年後見人がいる場合は、この成年後見人も(2)就業者の業務に密接に関係する者に該当しますので、「顧客等」に当たります。

3.介護現場におけるカスハラ裁判例の紹介

以前、介護経営ドットコムで『介護現場のカスハラ裁判例解説!家族からの罵詈雑言で契約を解除できる?解除後の施設利用料2倍は有効?』という記事を寄稿しました。

ここで紹介したのは、老人ホームの入居者の息子が、スタッフにカスハラを行った事例です。利用者本人はカスハラ行為を一切していなかったのですが、息子によるカスハラを理由に、入居の契約は解除されています。

息子が行ったカスハラとは、以下のような行為です。

- 原告の看護職員に、「馬鹿野郎」 「お前なんかやめちまえ」 「○○なのに、何の提案もできないナースは辞めろ、いる意味がない」「あんなのクビだろ」「俺が指示しなきゃなんの提案もできない施設か」「医師の指示、医師の指示って、何もしねえ○○かよ」「夜間ほぼほぼ何もやってねえよ」「何が忙しいだよ、ほんと酷い施設だな」などといった暴言、及び 「刑事裁判を起こす」 「裁判の勝ち負けが問題ではなく、訴えを起こすことが大切」 「看護職員から免許を奪う方法はあるのか」 「ここを出ていく時はスタッフを個人名で訴える」といった脅迫していた。

- ホーム長を「エンドウ豆、チビ」 その他の職員を「デブ」や「ハゲ」などと、人格否定や侮辱等の意味合いを持つ呼び方をしていた。

- 被告の母の経管栄養の滴下速度を被告の考えで変更することや、原告の職員に対し、立位を伴う排せつ介助を強要すること、主治医による臨時往診、定期往診をキャンセルすることなどを止めるように強く求めていた。

カスハラ防止条例に当てはめると、この息子は「顧客等」に該当しますし、これらの言動が著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものに該当しますと、典型的なカスタマー・ハラスメントであると判断される訳ですね。

上記の裁判例は、カスハラ防止条例が制定される前の事案ですが、今後、仮に東京都で 同種同様の事例が発生した場合、カスハラ防止条例の後ろ盾があるため介護事業者としては、より一層毅然とした対応が可能になるでしょう。

4.組織内における仕組みづくりの重要性

また、カスハラ条例やガイドラインでは、事業者が取り組むべき事項を示しています。

介護事業者としても、これを参考に出来ることは無いか検討し、取り入れることができる対策を実施してみましょう(番号と注釈は筆者)。

※指針の例は、以前、介護経営ドットコムのこちらの記事で紹介しています。

※福島県いわき市では、市のホームページに介護事業者が使用できる「カスタマーハラスメント啓発リーフレット」が公表されています。

とても参考になりますので、是非チェックしてください。

(2)カスハラを行ってはならない旨の方針の明確化と周知

(3)相談窓口の設置

※こちらの動画で例を紹介しています。

【カスハラ対応における社内相談窓口の設置の必要性とポイントについて】

(4)適切な対応の実施

(5)相談者のプライバシー保護に必要な措置を講じて就業者に周知

(6)相談を理由とした不利益な取り扱いの禁止を周知

(7)現場での初期対応の方法や手順の作成

(8)内部手続(報告・相談、指示・助言)の方法や手順の作成

(9)事実関係の正確な確認と事案への対応

(10)就業者の安全の確保

(11)就業者の精神面及び身体面への配慮

(12)就業者への教育・研修等

(13)カスタマー・ハラスメントの再発防止に向けた取組

5.まとめ

以上、今回の記事では、東京都のカスハラ防止条例とガイドラインに基づき、介護事業者が理解しておくべきカスハラの概念、カスハラ加害者に該当する範囲の確認、カスハラ対応の仕組みづくりの要点を確認しました。

皆様の介護事業所でも参考になる点が多々あると思いますので、是非今回の記事を参考にカスハラに強い組織作りをしてください。