65歳以上人口がピークを迎える2040年を見据えて介護サービスの在り方を議論してきた検討会について厚生労働省が4月10日、中間とりまとめを公表しました。

これは、今後の介護・高齢者施策の中長期的な方向性を示し、介護保険制度や報酬等を巡る議論にも大きな影響を与えるものです。 介護需要に応じて全国を3つの地域に分類し、現状・課題とそれぞれの状況に応じたサービス提供体制や支援体制の今後の方向性についてまとめています。

例えば、すでに介護サービスの需要が減少している「中山間・人口減少地域」では、地域の中核的なサービス提供主体に一定の条件を設けた上で、人員配置基準の弾力化を認めることなどがこれからの検討事項となりそうです。

2040年には在宅・施設とも需要がピークに―「サービス提供体制等のあり方」検討会設置の背景

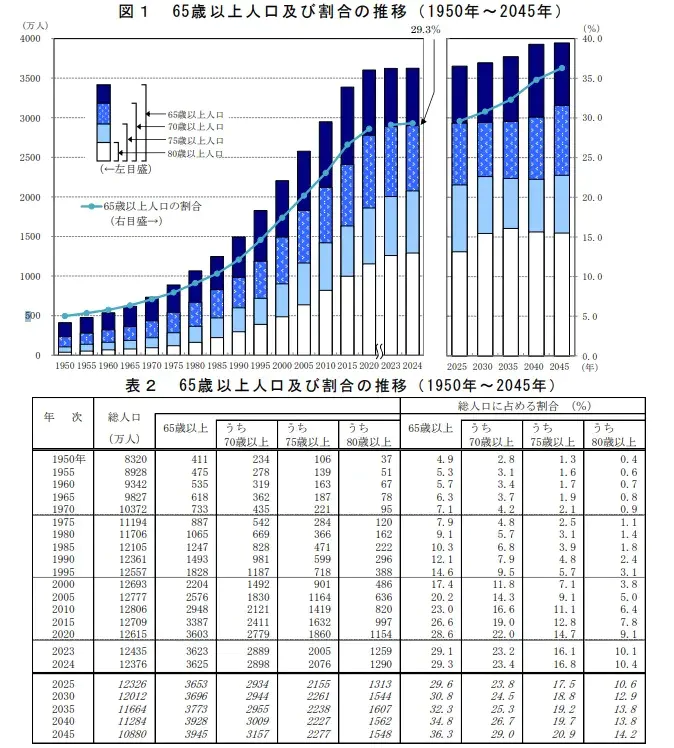

生産年齢人口の減少と高齢化の進展で、2040年には65歳以上の人は3,928万人と日本の総人口の34.8%を占めると推計されています。

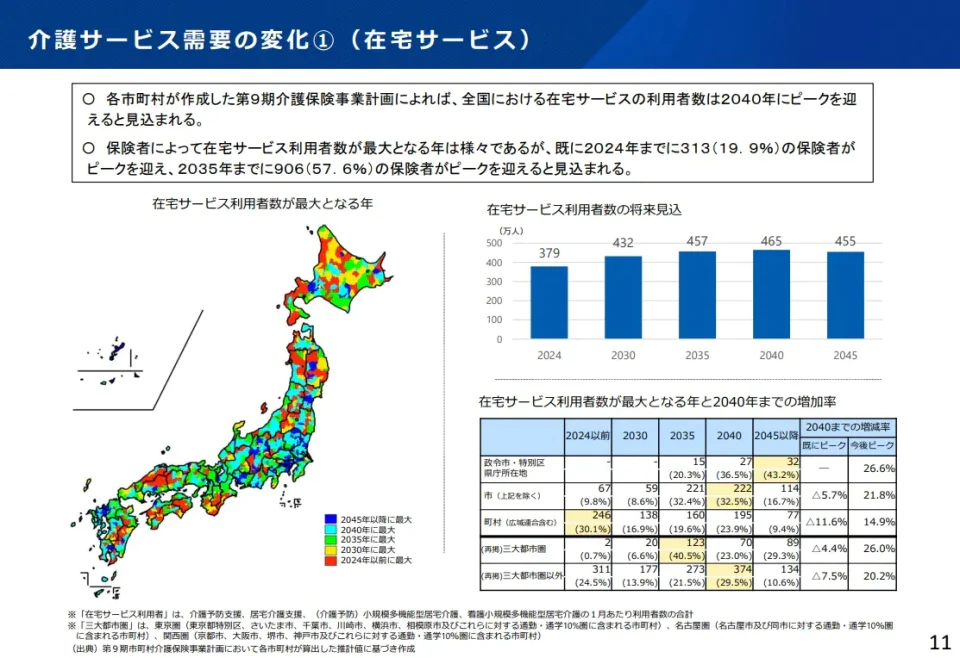

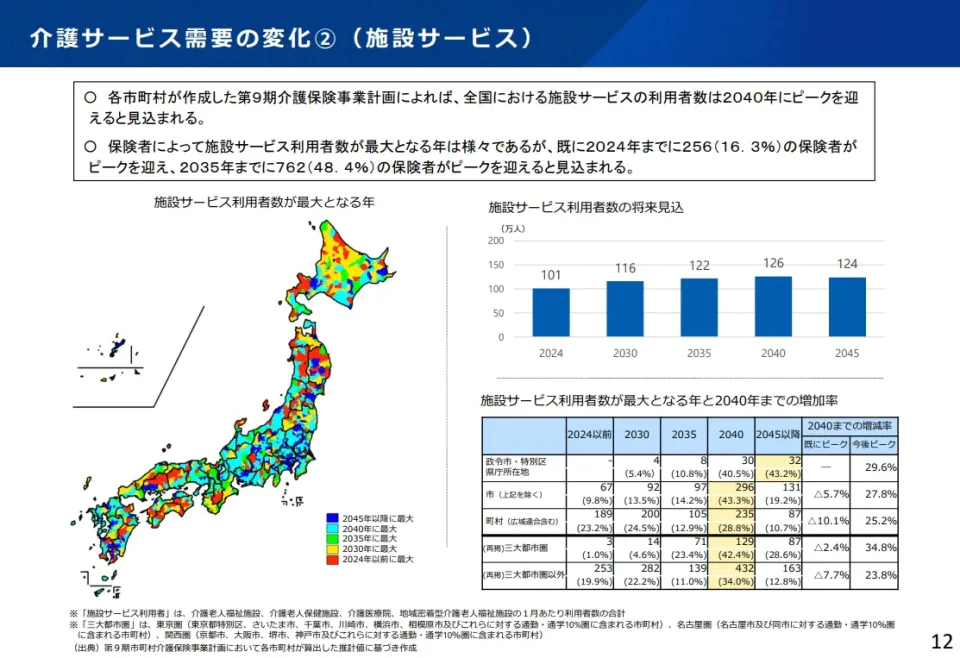

このうち、介護・医療の複合ニーズを抱える比率が高まるとされる「85歳以上」は今より4割以上増加するとみられています。全国の介護サービスの利用者数はこの時、在宅サービス、施設サービスのいずれもピークを迎えると見込まれています。

一方で、地域によって高齢化の状況にはばらつきがあり、ピークアウトしたところも出ています。既に24年までに在宅サービスでは19.9%、施設サービスでは16.3%の保険者がピークを迎えています。

こうした状況を踏まえ、2025年1月に設置された「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会では、地域軸や時間軸を踏まえた介護事業所への支援体制や、介護人材の確保に向けた方策を話し合ってきました。

介護サービスの提供体制における「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」それぞれの課題を検討

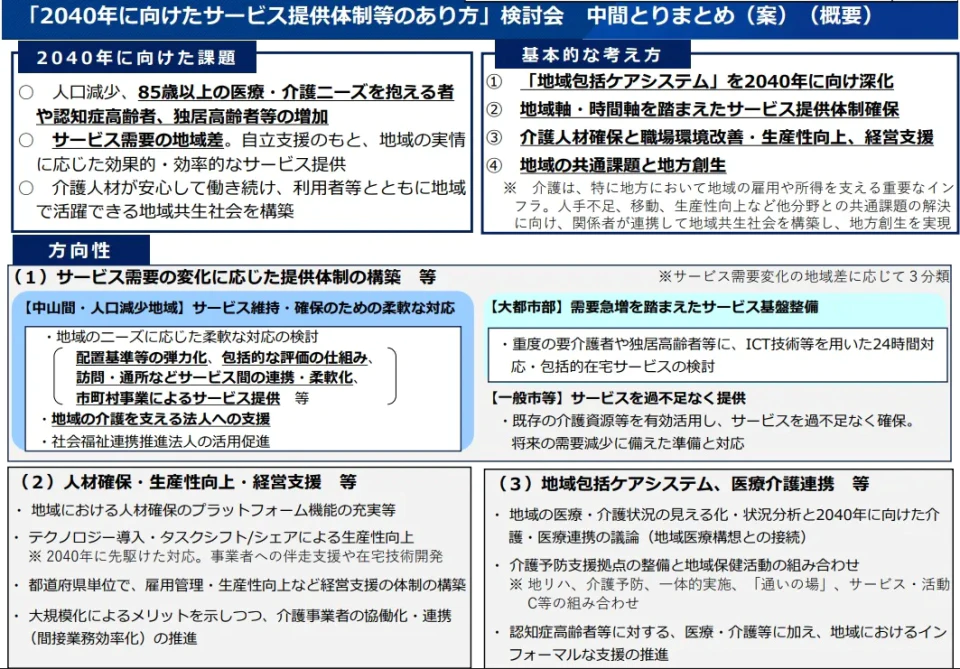

中間とりまとめでは、今後の高齢者施策の方向性として以下の3つの柱が明示されています。

- サービス需要の変化に応じた提供体制の構築

- 人材確保・生産性向上・経営支援

- 地域包括ケアシステム、医療介護連携

このうち(1)サービス需要の変化に応じた提供体制の構築については、人口減少やサービス需要の変化によって、対象の地域を「中山間・人口減少地域」、「大都市部」、「一般市等」の3つに分けて検討を深めていくべき内容を分類しています。

中山間地域のサービス提供モデルでは配置基準の弾力化やインセンティブ、訪問サービスの包括化を提案

中山間・人口減少地域における施策としては、高齢者人口が減少する中でもサービス体制が持続可能となるよう、

▼介護事業所が機能を維持し、存続できるインセンティブを設ける

▼介護事業所がさまざまなサービスを効果的に提供できるよう多機能化していく

▼自治体の圏域を超えてサービスを提供する場合の移動支援を推進する

▼市町村間の連携や、都道府県による市町村の支援を行う

−ことなどが提案されています。

その上で、地域の中核的なサービス提供主体に対し、その地域に残って他の介護事業者の協働化や連携を進め、地域のサービスを維持・確保するなど、一定の条件や特別や役割を設けた上で、人員配置基準の弾力化やインセンティブの付与を認めるなど、新たな柔軟化を検討する案を盛り込みました。

さらに、地域でサービスを担える事業者が少ない場合は、市町村が直接行う事業として実施することも考えられるとし、現行の介護予防・日常生活支援総合事業を拡張して対応することも明記されています。

また訪問系サービスの報酬体系について、現在は回数を単位としていますが、利用者の都合による突然のキャンセルや、利用者の家から家への移動の負担が大きいといった課題があるとして、「包括的な評価の仕組みを設ける」ことも検討の方向性として挙げました。

大都市部ではICTやAIを活用を促進―訪問や通所サービスを組み合わせた包括的サービスの「検討」も

大都市部では、介護サービス需要の急増に応えるために、ICTやAIなど、民間の力を活用しながらサービス基盤を整備することが重要だとされています。

具体的な方策の一つとしては、ICTなどを使って24時間365日の見守りを行い、緊急時などには訪問や通所サービスといった在宅サービスを組み合わせるような、包括的な在宅サービスが示されています。なお、その際には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と、夜間対応型訪問介護の関係を整理する必要があるとも記されています。

介護人材対策としては都道府県単位のプラットフォームの充実や汎用性の高い記録ソフトの促進に言及

(2)人材確保・生産性向上・経営支援については、「介護人材確保が最大の課題」と位置付けられています。施策の方向性としては、近年の物価高や賃上げに対応するため、賃上げや処遇改善の取り組みを推進することが必要だと強調されています。

また、都道府県単位で人材確保のためのプラットフォーム機能を充実させていくことが求められるとして、こうした場の活用を通じて関係機関同士で情報共有をし、事業者と介護福祉士養成施設との連携強化を図ることなども提言されています。

そのほか、介護事業所ごと職場環境改善、生産性向上に向けた取り組みとしては、小規模な事業所でも事務負担の軽減が図ることができるよう、汎用性の高い介護記録ソフトの普及を重点的に促進するべきとの指摘も盛り込まれています。

構成員は「配置基準の弾力化」などを評価

この中間とりまとめを公表するにあたって7日にあった検討会では議論が交わされました。その際、大山知子構成員(社会福祉法人蓬愛会理事長)は、中山間地域で中核的なサービスを提供する事業所への人員配置基準の弾力化を講じる検討が記載された点を評価しています。 その上で、専門職の確保が困難な地域で配置基準を満たせず、減算での運営を余儀なくされている特別養護老人ホームがあることに触れ、「配置基準の弾力化の議論の中で、オンラインやオンコールも含めた方策について検討していただきたい」と強調しました。

また、江澤和彦構成員(医療法人和香会理事長)は、「介護事業所の経営と人材不足の現状は深刻な危機的状況にある。介護崩壊を来す前に、検討会のとりまとめを推進するためにも、国としてドラスティックな対策を講じていただきたいと切に思っている」と要望しました。

中間とりまとめに記載された内容を具体的に実現していくいくための制度や報酬等については、今後の社会保障審議会・介護保険部会などの場で、議論が深められていくことになります。

参考資料

*2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめ