ここが変わる!有料老人ホームを巡る新たな規制と制度改正の方向性

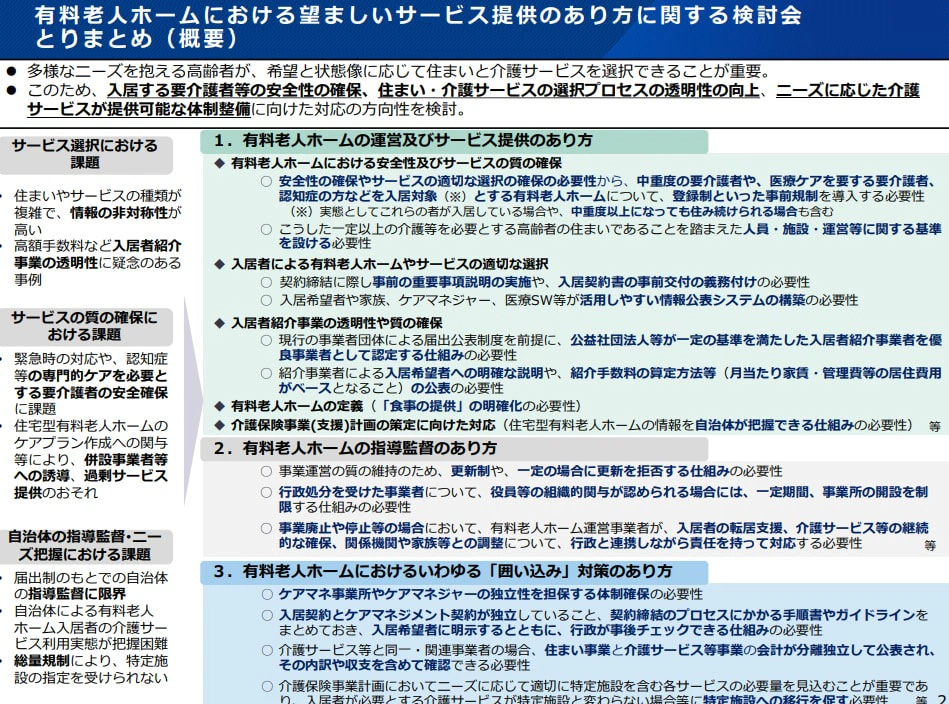

「とりまとめ」は、多様化している高齢者の住まいの現状と課題を整理し、2027年度の介護保険制度改正における対応の方向性などを包括的にまとめた文書です。

- 有料老人ホームの運営とサービス提供のあり方

- 有料老人ホームの指導監督のあり方

- 有料老人ホーム等における「囲い込み」対策の在り方

に沿って、今後の対応の方向性を読み取ることができます。

また、現在、この「とりまとめ」の内容に沿って、社会保障審議会・介護保険部会では制度改正に向けた議論が進み始めています。

(【画像】「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ(概要)」より※クリックして拡大)

以下に、「とりまとめ」に記載された内容から、介護保険改正に合わせて導入される見通しである(言い換えると、介護保険部会で論点化されている)新しい規制の内容についてまとめます。

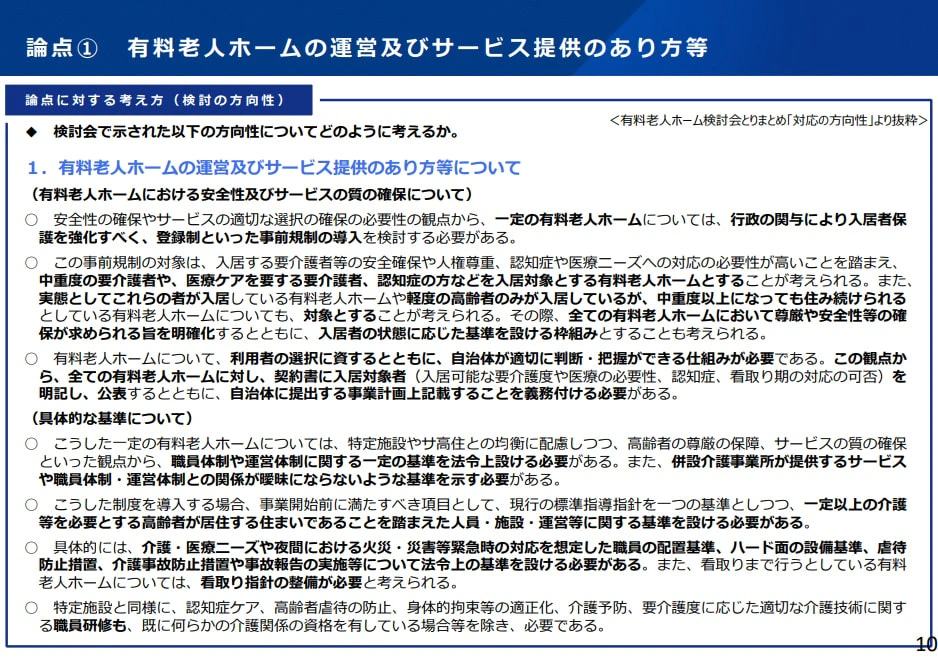

1.一部の有料老人ホームへの「登録制」導入(事前規制の強化)

これまで有料老人ホームを運営する場合は原則として届出制が採用されてきましたが、

- 中重度の要介護者

- 医療ケアが必要な要介護者

- 認知症高齢者

らを入居対象とするホーム

については入居者保護のため、「登録制」という事前規制を2027年度の制度改正で導入する方向性が示されています。

登録制の対象となるホームには、人員・施設・運営基準などが設けられる見込みです。

なお、こうした高齢者の受け入れを特段うたっていない場合であっても、実態として受け入れているホームや、入居後に重度化した場合に住み続けることができるホームも「登録制」の対象となる可能性があります。

(【画像】11月10日の社会保障審議会・介護保険部会資料3「地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい)」より。部会ではさっそく「取りまとめ」の内容をもとに意見が交わされた※クリックで拡大)

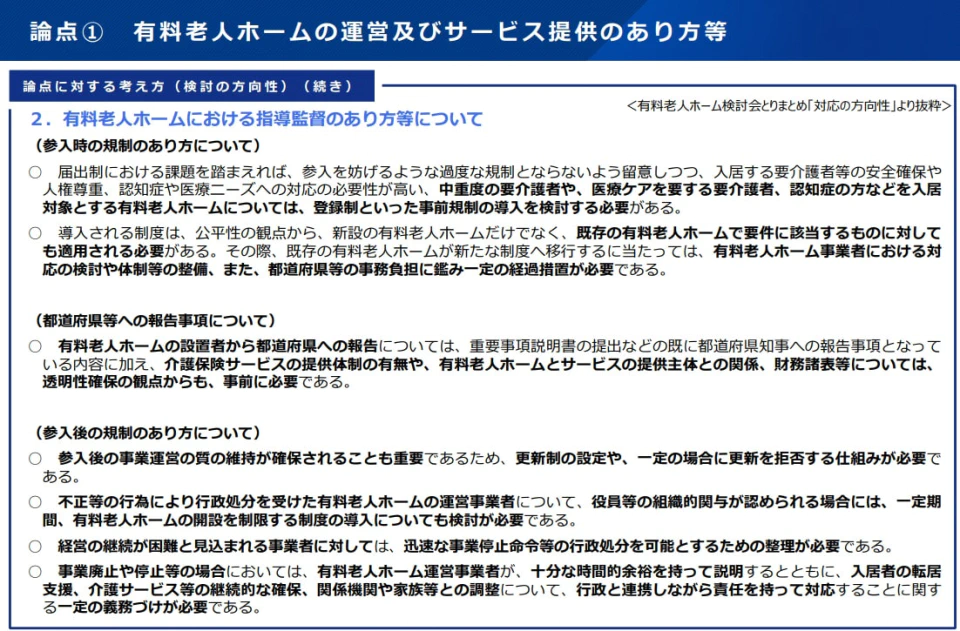

既存の有料老人ホームにも規制の適用を検討

この「登録制」は有料老人ホームの新設を行う場合に適用される規制ですが、既存の有料老人ホームが対象となる利用者を受け入れている場合には、「更新制」の導入が検討されています。

この更新性導入にあたって、一定のルールに反する場合は、行政が更新を拒否できるようにする案が有力です。

ただし、27年度改正で更新性が導入される場合は経過措置が設けられる予定です。

なお、不正等があったと認められて行政処分を受けた事業者のうち、役員などの組織的な関与があった場合には、ホームの新規開設を制限する制度も新たな規制案として挙げられています。

2.「囲い込み」対策の強化(住宅型有料老人ホーム等)

有料老人ホームに併設する介護事業所等による過剰なサービス提供(”囲い込み”)を防ぐための対策のうち、事業者を対象とした規制としては

- 施設長・管理者への研修実施や相談担当者の設置等を求める措置を行う

- 入居契約とケアマネジメント契約が独立していることを明確にして入居希望者に明示する

- 契約締結のプロセスに関する手順書やガイドラインを整備して、入居希望者に明示する

- 契約締結が手順書やガイドライン通りに行われているかどうかを行政が事後チェックできる仕組みを設ける

- 入居条件として、同一・関連法人のサービス利用を課したり、そのサービスを利用することで家賃を優遇することを禁止する

- かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要することを禁止する

といった方針が示されています。

また、住まい事業と介護サービス事業を同一事業者や関連事業者が運営する場合には、日常業務の範囲だけでなく、

- 住まい事業(不動産部門)と介護サービス事業の会計を分離独立させて公表する

といった対応も必要になりそうです。

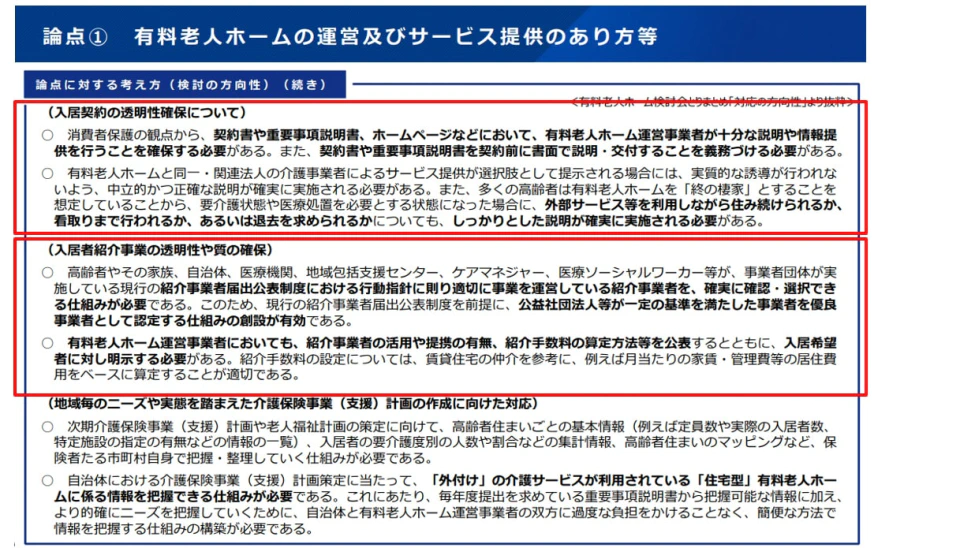

3. 契約・重要事項説明の厳格化・透明性の確保

こちらは、入居契約の透明性を確保するための規制強化についてです。

「とりまとめ」には、以下の方向性が示されています。

- 入居契約書や重要事項説明書を契約締結前に説明し、書面で交付することを義務づける

このとき、入居者が要介護状態や医療処置を必要とする状態になった場合は、外部サービス等を利⽤しながら住み続けられるか、ホームで看取りまで⾏われるか、退去を求められるかの説明を確実に実施することも求められます。

4.有料老人ホーム事業撤退時の責任明確化

有料老人ホーム事業を廃止したり停止する場合は、運営事業者が入居者の転居支援やサービスを継続して受けられるよう、行政と連携して対応することを義務付ける方針が示されています。

5.入居者紹介事業に対する規制:「優良事業者」認定制度

こちらは、入居者紹介事業に対する規制についてです。

- 公益社団法人等が一定基準を満たす紹介事業者を「優良事業者」として認定する仕組みの創設

- 紹介事業者の手数料について、要介護度や医療の必要度ではなく月当たりの家賃・管理費等の居住費用をベースに算定するなどを明確化し、公表すること

が、「取りまとめ」にも明記されており、27年度の制度改正によって導入される見込みです。

(【画像】11月10日の社会保障審議会・介護保険部会資料3「地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい)」より。赤枠は編集部による)

なお、紹介事業者を通じて入居者を受け入れる場合は、有料老人ホームにも紹介事業者を活用していることや提携の有無、紹介手数料の算定方法等を公表し、入居希望者に明示することを求めるとして、一定の責任が課される方向で調整が進んでいます。

このほかに、社会保障審議会・介護給付費分科会で報酬の枠組みとともに検討される事項として、有料老人ホームの入居者が必要とする介護サービスが、特定施設と同等の場合などには特定施設への移行を促す仕組みの整備が挙がっています。

次期制度改正で各規制は導入される見通し―独居認知症の経済的な問題に対する懸念も

11月10日の介護保険部会では、「取りまとめ」の内容や制度改正の方向性におおむね異論は出ていません。

ただし、一部の委員が「登録制」の対象を入居者の状態によらず、全てのホームに広げることを求めました。

また、粟田主一委員(社会福祉法人浴風会認知症介護研究・研修東京センター・センター長)は、独居生活を送っている認知症の高齢者の退院支援を行う場合、経済的な理由から受け入れ施設の選択は「利用料の安さを最優先して、住宅型有料老人ホームを致し方なく選択することが非常に多いという実態」を訴えました。

そのうえで、このような規制を導入した場合、「その結果を医療機関や利用者に可視化させる仕組みが重要」と指摘しています。