令和7年(2025年)1月1日から、労働基準法をはじめとする労働法関係の届出や申請の手続きが大きく変わりました。

これまで基本的に紙媒体で行われてきたこれらの手続きの電子申請が義務化されています。

本記事では、介護事業所の皆様が「何を」「どのように」進めていくべきか、基礎知識から具体的な対策まで分かりやすく解説します。

電子申請への移行は、決して難しいものではありません。

ぜひ、この記事を参考に、今すぐに電子申請への移行準備を始め、業務効率化を実現しましょう。

特に、「人手不足で手が回らない」「法改正の情報は知っていたけれど、まだ対応できていない…」という事業所は、ぜひ最後までお読みください。

1.2025(令和7)年1月から開始!労働法関係の電子申請義務化とは?

事業者は、所轄の労働基準監督署に、様々な手続きや申請を行う必要があります。

例えば従業員が業務中に予期せぬ事故でケガをしてしまった場合の「労働者死傷病報告」や、安全管理者や衛生管理者を選任した場合の「選任報告」などが挙げられます。

これらの手続きは、多くの場合、労働基準監督署が定める様式に手書きで記入したり、インターネットからダウンロードして印刷した書類に事業所の代表者印や担当者の印鑑を押印したりして、労働基準監督署の窓口に直接持参するか、封筒に入れて郵送で提出するのが一般的でした。

しかし、25年1月1日からは、これらの手続きが原則としてオンラインでの電子申請に切り替わっています。 つまり、介護事業所の事務所に設置されたパソコンなどから、必要な情報を専用のフォームに入力し、オンライン上で送信することで手続きが完了することが基本となっているのです。

この電子申請の義務化は、労働基準法や労働安全衛生法といった法律に関連する省令や告示などが改正されることで実現しました。背景には、行政手続き全体のデジタル化を推進し、国民や事業者の利便性を向上させるという政府の方針があります。

電子対応が必須となる届出・申請のうち介護事業所との関係が深いもの

介護事業所が電子申請しなけらばならない主な届出・申請には以下のようなものがあります。いずれも従業員の労働環境や安全衛生に関わる重要な報告であり、正確かつ迅速な提出が求められます。

-

労働者死傷病報告:業務中や、通勤途中の事故で従業員が不幸にも死亡した場合、または負傷によって休業した場合の届け出です。休業については、その期間が4日以上の場合と4日未満の場合とで手続きに違いがあります。

- 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者等の選任報告:一定規模以上の事業所では、事業場全体の安全衛生管理を統括する「総括安全衛生管理者」、作業現場の安全管理を行う「安全管理者」、従業員の健康管理を行う「衛生管理者」などを選任し、その選任した旨を所轄の労働基準監督署に報告する義務があります。

-

定期健康診断結果の報告:労働者の健康確保のために、事業者は年1回、定期的に健康診断を実施する義務があります。また、その結果を所轄の労基署に報告する必要があります。従業員の健康状態を把握し、適切な措置を講じるために重要な手続きです。

-

心理的な負担の程度を把握するための検査結果(ストレスチェック)等報告:従業員のメンタルヘルス対策として、事業者は年1回、従業員に対して心理的な負担の程度を把握するための検査(いわゆるストレスチェック)を実施する義務があり、その結果を報告する必要があります。介護の現場は精神的な負担も大きいため、この報告は特に重要です。

-

その他関連する報告:特定の有害な業務(例えば、特定の化学物質を取り扱う業務など。介護事業所では該当する可能性は低いです)に従事する従業員の歯科健康診断結果報告や、有機溶剤など特定の物質を取り扱う業務に関する健康診断結果報告、じん肺の健康管理に関する実施状況報告なども、電子申請の対象となっています。

2.なぜ今、電子申請が必要不可欠なのか?そのメリットと注意点

電子申請の義務化は、行政と事業者の双方に、効率性、利便性、正確性、そして環境保護といったメリットをもたらすと考えられます。特に、人手不足で忙しい介護事業所にとっては、移動時間の削減や事務作業の効率化による労働時間の創出は、大きなメリットとなるでしょう。

具体的なメリットと、対応する上で理解しておきたい注意点について、さらに詳しく見ていきましょう。

電子申請の介護事業所にとってのメリット

-

大幅な時間と手間の削減: 紙の書類作成、印刷、押印、そして労働基準監督署への往来や郵送といった手間が不要になります。手続きは数回のクリックとキーボード入力で完了します。

-

場所を選ばない業務の遂行: インターネット環境があれば、自宅や外出先など、どこからでも申請手続きを行うことができます。

-

書類の保管スペースの削減と管理の簡略化: 紙の書類を保管する必要がなくなるため、オフィススペースを有効活用できます。また、電子データとして情報を管理することで、書類の検索や管理が容易になり、紛失のリスクも軽減されます。

-

迅速な申請状況の確認とフォローアップ: e-Govなどのシステムを通じて、「提出した申請が受理されたか」、「審査が完了したか」といった進捗状況をリアルタイムでオンラインで確認できます。もし不備があった場合も、迅速に連絡を受け、オンライン上で修正対応できます。

-

入力支援機能によるミスの軽減: 厚生労働省の提供する入力支援サービスでは、入力必須項目や入力形式のチェック、関連する法令や情報の参照などが容易に行えるため、記入ミスや漏れを未然に防ぐことができます。これにより、差し戻しによる再提出リスクが低減します。

-

過去の申請情報の活用による省力化: 一度システムに入力した情報は、クラウド上または事業所の端末に保存できるため、類似の申請を行う際や、報告内容を再確認する際に、再度同じ情報を入力する手間を省くことができます。定期的に発生する報告業務において大きなメリットです。

いかがでしょうか。特に、書類の提出に人を割かなくてもいいというメリットは介護現場にも大きいのではないでしょうか。

今からでも間に合う!電子申請を始める前に注意しておきたいこと

-

安定したインターネット環境と適切なスペックのパソコンの準備: 電子申請をスムーズに行うには、安定したインターネット回線と、厚労省が推奨するスペックを満たしたパソコンが必要です。まだ準備できていない場合は、早急に確認し、必要であれば見直しを行いましょう。知識がない方は、お近くの家電量販店などで「厚労省が推奨するスペック」を店員に確認してもらい、パソコンを購入しましょう。

-

電子証明書の取得と管理(必要な場合): 一部の重要な申請手続きでは、申請者の本人確認のために電子証明書の添付が必要となる場合があります。どの手続きに必要かを確認し、未取得の場合は早めに手続きを行いましょう。

-

システム操作の習得と継続的な学習: 厚労省の提供する操作マニュアルや動画チュートリアルなどを活用し、担当者がしっかりと操作方法を習得する必要があります。今からでも遅くありません。まずは厚労省のサイトにアクセスしてみましょう。

-

情報セキュリティの強化: オンラインで事業所や従業員の重要な情報をやり取りするため、セキュリティ対策は非常に重要です。セキュリティソフトの導入状況やパスワードの管理方法などを改めて確認し、必要であれば対策を強化しましょう。

-

停電やシステム障害発生時の対応策の検討: 万が一の事態に備えて、代替手段(一時的な書面申請など)に関する情報を把握しておきましょう。

3.今すぐアクセス!電子申請の具体的な方法と手順

ここからは、具体的な電子申請の手順を詳しく解説します。ぜひ、読みながら実際に、電子申請に挑戦してみてください。

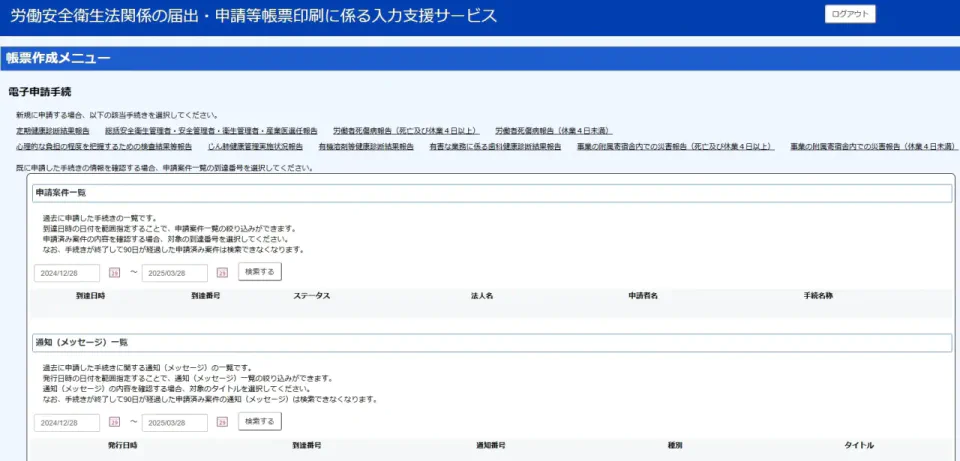

ステップ1:まずは厚生労働省の入力支援サイトへアクセス

電子申請の第一歩は、厚労省の専用入力支援サイトにアクセスすることです。以下のURLからアクセスしてください。

(https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/)

この入力支援サイトには、労働安全衛生法に関する様々な情報や、電子申請に関するお知らせなどが掲載されています。まずはこのページ全体をざっと確認し、次のステップに進みましょう。入力支援サービスでは、申請書の作成からe-Govへの連携まで、一連の手続きをサポートしてくれます。

ステップ2:利用規約をしっかりと確認し、同意する

入力支援サービスの画面では、利用規約が表示されます。電子申請を行うにあたっての重要な注意事項などが記載されていますので、必ず内容を最後まで注意深く読み、理解した上で「同意する」ボタンをクリックしてください。

ステップ3:申請したい帳票を一覧から選択

利用規約に同意すると、申請可能な帳票の一覧画面が表示されます。ここで、提出したい届出や申請の種類を選択します。ご自身の事業所で提出が必要な帳票を選択してください。もしどの帳票を選べば良いか迷う場合は、厚労省の関連情報を再度確認するか、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

ステップ4:画面の指示に従い、必要な情報を入力

帳票を選択すると、入力フォームが表示されます。

画面の指示に従って、事業所の情報、従業員の基本情報、事故や疾病の状況、健康診断の結果など、必要な情報を一つひとつ入力していきます。

入力支援システムには、以下の便利な機能があります。

-

入力支援機能: 入力フォームには、入力内容のヒントが表示されたり、選択式の項目が用意されていたりするなど、入力をサポートする機能が備わっています。これらの機能を活用することで、スムーズに正確な情報を入力することができます。

-

コードの入力補助機能: 業種や災害の種類など、一部の項目ではコードを入力する必要があります。入力支援サービス内には、これらのコードを検索できる機能も用意されていますので、活用してください。

-

一時保存機能: 入力作業を途中で中断したい場合は、一時保存機能を利用することで、入力途中の情報を保存し、後で再開することができます。

ステップ5:入力した内容に間違いがないか確認

全ての項目を入力したら、必ず入力内容に間違いがないか、再度注意深く確認してください。特に、従業員の氏名、生年月日、災害発生の日時、負傷部位などは、誤りがないようにしっかりと確認しましょう。入力ミスがあると、手続きが滞ってしまう可能性があります。

ステップ6:必要な場合は電子署名を行い、e-Gov連携で申請する

入力内容に誤りがないことを確認したら、いよいよ申請です。一部の重要な申請、例えば事業主による申請などでは、電子署名が必要となる場合があります。その際は、事前に準備しておいた電子証明書を選択し、パスワードを入力して電子署名を行います。その後、画面の指示に従ってe-Gov(電子政府の総合窓口)と連携し、申請データを送信します。e-Govの利用が初めての場合は、事前にアカウント登録が必要となる場合があります。

ステップ7:申請が完了したことを確認

申請データを送信すると、通常、申請が正常に完了したことを示すメッセージが画面に表示されます。また、登録したメールアドレスに申請受付完了のメールが届く場合もありますので、必ず確認するようにしてください。申請が完了したことを示す画面やメールは、念のため保管しておくと良いでしょう。

困ったときは…

もし電子申請の手続きで迷ったり、分からないことがあったりした場合は、厚労省のポータルサイトに掲載されているマニュアルやFAQを参照したり、ヘルプデスクに問い合わせたりすることができます。また、電子申請に関する専門的な知識を持っている社会保険労務士が増えているので、困ったときは遠慮なくご相談してみてください。

4.電子申請が難しい場合の対応~社会保険労務士へのアウトソーシング

「どうしても電子申請での対応が難しい…」と感じている介護事業所の皆様もいらっしゃるかもしれません。そのような場合でも、ご安心ください。当分の間、書面による報告も認められています。

書面で報告を行う必要がある場合は、厚労省のウェブサイトから、該当する様式をダウンロードしてください。必要事項を記入し、所轄の労基準署へ提出することで、報告義務を果たすことができます。

-

労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上): [https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001347561.pdf]

-

労働者死傷病報告(休業4日未満): [https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001347648.pdf]

しかしながら、長期的な視点で見ると、電子申請への移行は業務効率化という面で大きなメリットとなります。

そこで、もし電子申請への対応に不安を感じるようでしたら、社会保険労務士への労働関係事務のアウトソーシングを強くおすすめします。

社会保険労務士は、労働法や社会保険に関する専門家であり、今回の電子申請義務化に関する知識も豊富です。煩雑な電子申請の手続きを代行してもらうことで、介護事業所の事務担当者の負担を大幅に軽減することができます。

アウトソーシングのメリットは、単なる手続き代行に留まりません。

-

業務量の削減: 電子申請だけでなく、給与計算、社会保険の手続き、労務管理など、多岐にわたる労働関係の事務作業を外部に委託することで、事業所内の業務量を大幅に削減できます。

-

専門知識に基づくリスク管理: 労働法規は頻繁に改正されています。社会保険労務士は、常に最新の法令を把握しており、適切な労務管理を行うことで、法的なリスクを未然に防ぐことができます。

-

DX化の推進とアウトソーシングの相乗効果: 社会保険労務士は、電子申請の導入支援など、DX化のサポートも行っています。人手不足が深刻な介護事業所においては、システム導入から運用までを自社で行うのは困難な場合もあるでしょう。そのような場合、電子申請を含む労働関係事務全般を社労士にアウトソースする方が、迅速かつ確実に業務効率化を実現できる可能性が高いと言えます。

アウトソーシングは、単なる業務の外注ではなく、専門家の知識と経験を活用し、事業所の運営をよりスムーズにするための戦略的な選択肢となるのです。

電子申請への対応に苦慮されている介護事業所の皆様、ぜひこの機会に社会保険労務士へのアウトソーシングを検討し、業務効率化と法令遵守の両立を目指してみてはいかがでしょうか。

5.今すぐ始める電子化対応!~社会保険労務士への相談が確実な解決策

介護事業所の皆様、人手不足に悩まれている状況であれば、一層、各種業務の効率化が求められます。

まず、お手元のパソコンとインターネット環境が、電子申請に対応できる状態であるか改めて確認してください。厚労働のポータルサイトでは、推奨環境が案内されていますので、参考にしてください。※電子申請の利用準備に関するページ

次に、社内で電子申請を担当する方を決め、その担当者を中心に、厚労省が提供している操作マニュアルや動画などの学習資料を活用し、電子申請の流れや操作方法を理解するように努めましょう。

そして、最も重要なステップとして、電子申請の手続きに少しでも不安を感じる、あるいは日々の業務が多忙で対応に手が回らないといった場合は、迷わず社会保険労務士にご相談ください。

電子申請の手続き代行はもちろんのこと、事業所の状況に合わせた最適な導入方法の提案、そしてその後の運用サポートまで、幅広く支援を受けることができます。

本記事の最後には、電子申請への移行をスムーズに進めるためのステップをまとめた介護事業所向け 電子申請移行ステップ&チェックリストをご用意していますので、ぜひそちらもご活用ください。まずは、一歩踏み出すことから始めましょう。

最後になりますが、電子申請が義務化された「労働者死傷病報告」を、労災事故が発生した後に遅滞なく報告しなかったときには、労災隠しで書類送検される可能性があります。(※参考:山梨労働基準監督署が公開した書類送検記事)

◆「介護事業所向け 電子申請移行ステップ&チェックリスト」プレゼント◆

このチェックリストは、25年1月に義務化された労働法関係の電子申請への移行について、人手不足に悩む介護事業所がスムーズに進めるためのステップと確認項目をまとめたものです。単なる手続きの確認だけでなく、移行を成功させるための重要な視点も盛り込んでいます。

このチェックリストを活用し、貴社の電子申請への移行がスムーズに進むことを願っております。

希望者全員に無料でプレゼントしますので、お気軽に下記からお申し込みください。