社会保障審議会・介護保険部会では、次期介護保険制度改正に向けた議論が本格化しています。

7月28日の会合では、まず現場の課題を把握するため、人口減少地域で対応に当たる行政担当者らを招いたヒアリングを実施しました。 多くの離島を抱える長崎県からはサービス提供体制の維持に関する現状が、千葉県柏市からは地域包括支援センター(包括)の業務ひっ迫に関する強い危機感が示されました。

※関連記事:「介護需要に応じて全国のサービスモデルを3つに分類―「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」中間とりまとめ 、介護保険最新情報vol.1408「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」の公表について

2040年に向けた「地域差」どう乗り越える? 地域の課題をヒアリング

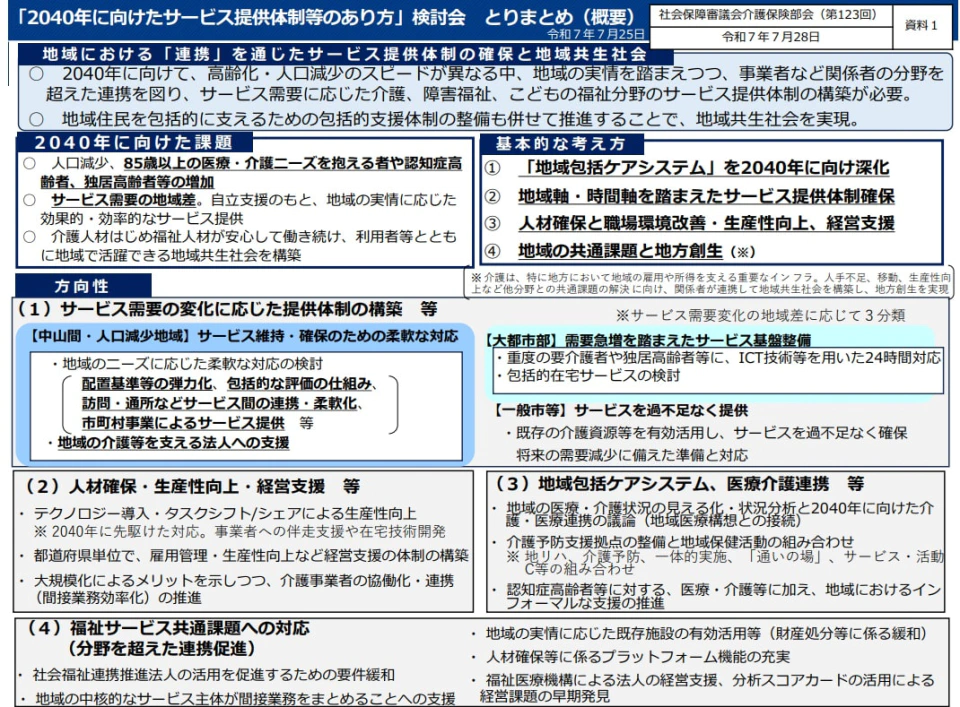

今回の部会は、7月25日に公表された報告書「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する取りまとめ」を受けて開かれました。

この報告書では、高齢者人口がピークを迎える2040年に向け、全国一律ではなく、人口減少が著しい中山間地域や大都市部など、地域特性に応じたサービス提供体制を構築する必要性が指摘されています。

(【画像】「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する取りまとめ」概要)

これを受け、部会では今後、報告書の内容を踏まえながら、介護保険制度改正の議論を進める方針です。 その第一弾となる今回のヒアリングには現場の担当者ら3人が出席し、課題を報告しました。

- 中山間・人口減少地域: 新田 惇一 氏(長崎県 福祉保健部 部長)

- 地域包括ケアシステム: 吉田 みどり 氏(千葉県柏市 健康医療部 理事)

- 人材確保: 鈴木 俊文 氏(静岡県立大学短期大学部 教授)

「離島では市・町による渡航費助成が大きな負担に」

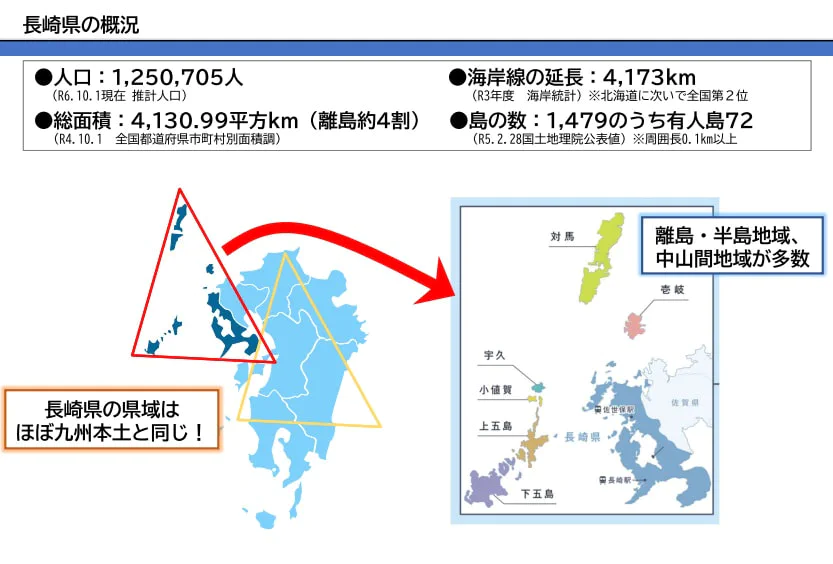

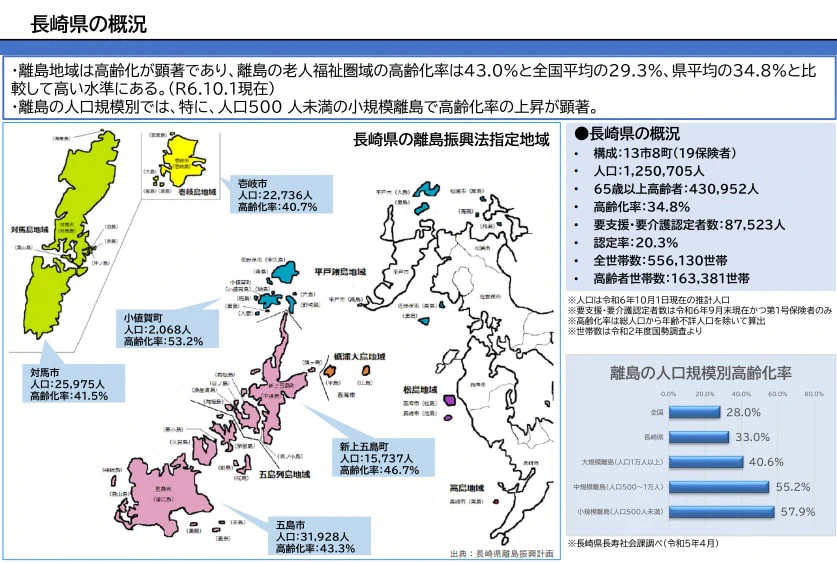

長崎県の新田部長はまず、同県が抱える離島の現状について説明しました。

同県では離島が県の総面積のうち約4割を占めていること、離島の高齢化率は43.0%と全国平均(29.3%)より高く(24年10月1日現在)、特に人口500人未満の小規模離島では57.9%に上ることなどを述べました。

(【画像】長崎県の提出資料より)

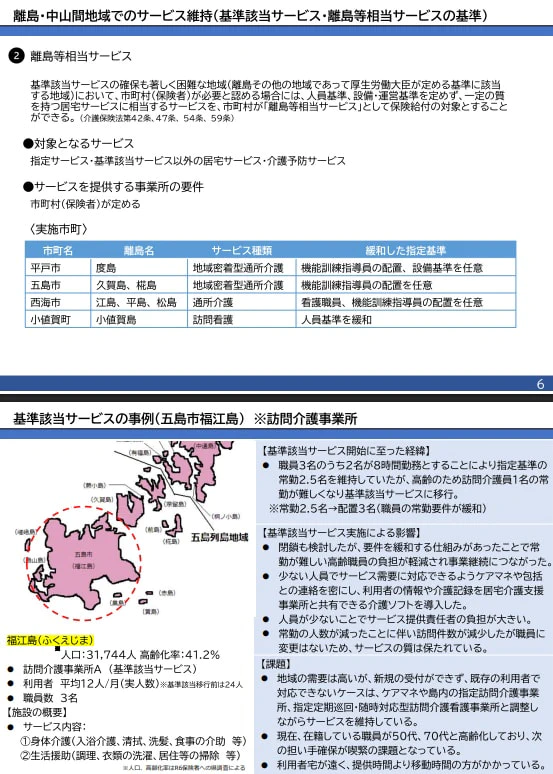

こうした地域では介護人材の確保が困難なため、サービス提供を維持するため指定基準を緩和するなどして、一定の水準を満たす事業者を市町村が基準該当サービスや離島等相当サービスに定めて保険給付の対象としています

(【画像】長崎県の提出資料より)

(【画像】長崎県の提出資料より)

しかし、中小規模の離島では介護サービスを島外に依存せざるを得ないケースもあります。その際、市・町が一般財源などで利用者の渡航費助成や事業所への加算支援を行っていますが、これが大きな財政負担につながっていることを課題として挙げました。

さらに、訪問介護の報酬についても、離島という地域特性からサービス提供時間より移動時間のほうが長くなるなど実情に見合っていないとし、包括的な評価を検討する必要があると訴えました。

この説明について、委員からは多くの意見や質問が上がりました。 粟田主一委員(浴風会認知症介護研究・研修東京センター センター長)は「人口減少地域については更なる分類が必要ではないか。訪問介護の時間とコストの観点から、渡航を要する離島と橋が架かっている離島、そして中山間地域を区別する必要もある」と指摘しました。

また山本則子委員(日本看護協会副会長)は、交通費の補助や車両・運転手の提供といった公的な支援が今後いっそう重要になるとの考えを示した上で、「訪問介護と訪問看護で同乗して利用者宅まで移動ができるケースでは、両者の同一時間でのケアを可能にする柔軟な対応も必要ではないか」と提案しました。

包括支援センターでは「従来通りの取り組みが困難になることも予想」

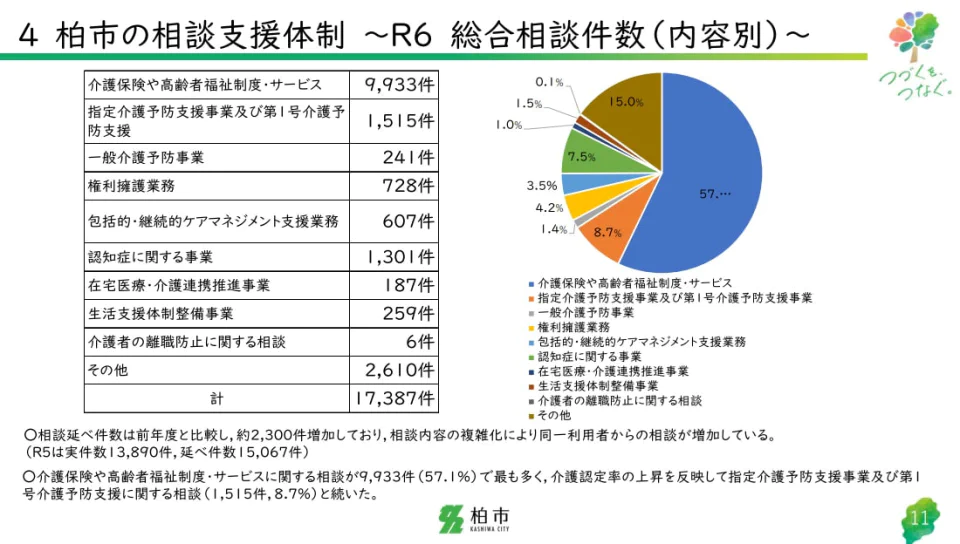

このほかヒアリングでは地域包括ケアシステムにおける課題について、柏市の吉田理事が包括の置かれている状況を説明しました。

(【画像】千葉県柏市の提出資料より)

(【画像】千葉県柏市の提出資料より)

説明によると、2024年度に同市に寄せられた総合相談は、高齢化に伴い、介護保険や高齢者福祉制度・サービスに関する件数が全体の約6割を占めています。

ケアプラン作成の件数が増大する中で、包括には高齢分野以外に障害や子どもへの支援も求められ、また単身世帯の増加に伴い課題も複雑化し、責務が重くなっているとしています。

さらに、これまで包括が連携してきた地域組織が脆弱化している上、職員の確保も難しいとして、吉田理事は、「近い将来、これまで通りの取り組みが物理的に困難になることが予想される」との認識を示しました。そのため、「2025年を目指して描かれた地域包括ケアシステムを2040年に適した新たな姿に見直す必要がある」と強調しました。