2027年度の介護報酬改定に向けた論点の一つである有料老人ホームを巡る課題について、厚生労働省は6月20日に開催した「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」で、これまで議論されてきた内容を整理案として示しました。

規制の強化を検討する内容として、いわゆる囲い込みや過剰な介護サービスの問題が盛り込まれています。高額だと指摘されている入居者紹介事業の手数料も是正が必要としています。

検討会では整理案を基に今後も議論を重ね、今年秋をめどに報告書を取りまとめる予定です。

財制審でも問題視されてきた一部有料老人ホームのビジネスモデル

(【画像】第4回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会参考資料より。以下同様)

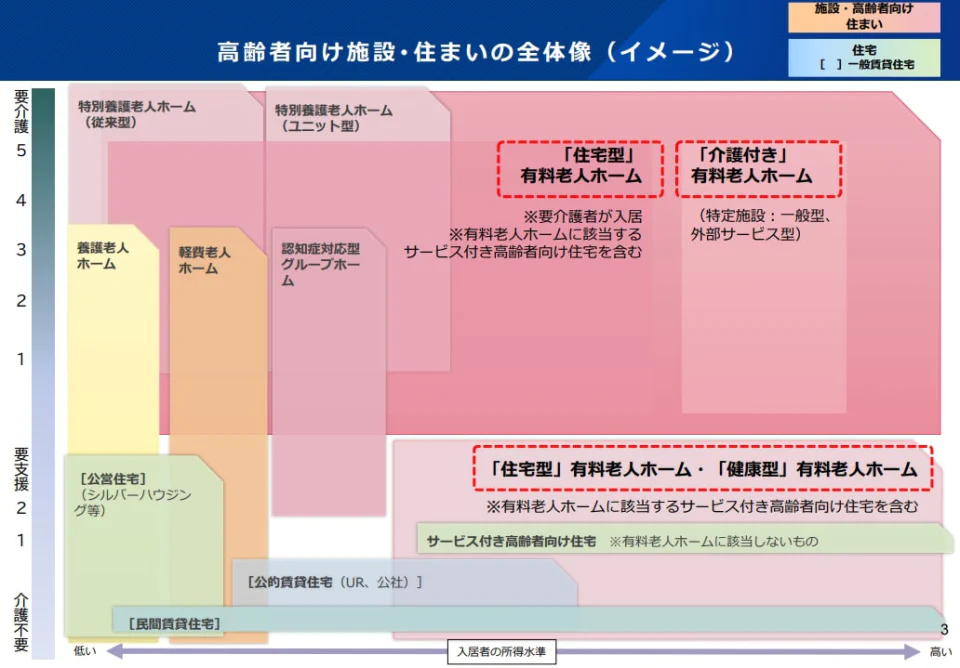

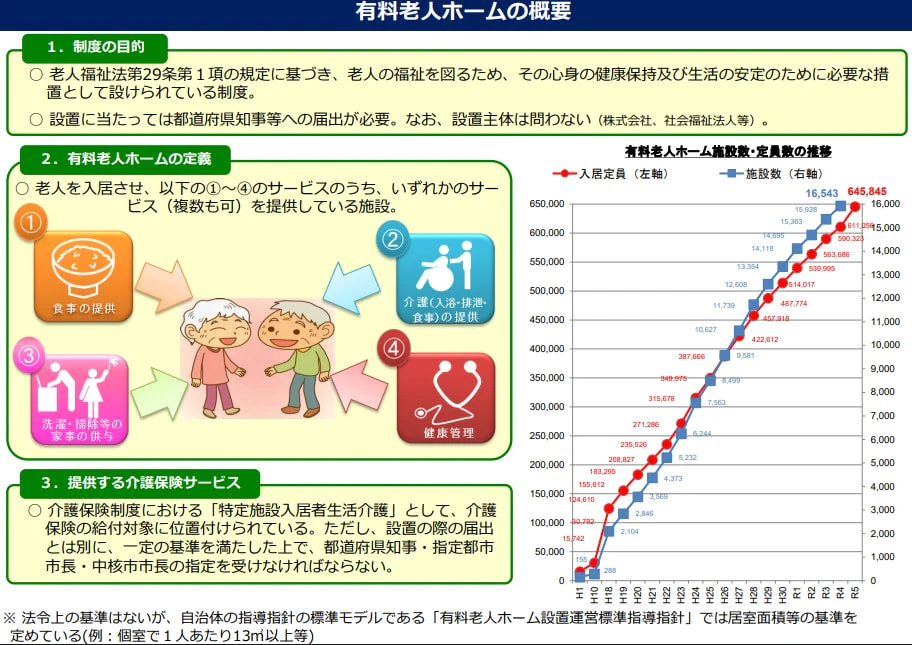

有料老人ホームは、老人福祉法に基づき高齢者を入居させ、食事提供、入浴や排泄などの介護、家事提供を行う施設です。

設置主体(株式会社、社会福祉法人など)は問われないことから、多様な高齢者向けの住まいが存在しています。

特別養護老人ホームの待機者の受け皿になるなどニーズが高く、近年急激に数を増やしています。23年時点で全国に約1万6543施設、入居定員は約64万人で、いずれもこの10年で約2倍となっています。

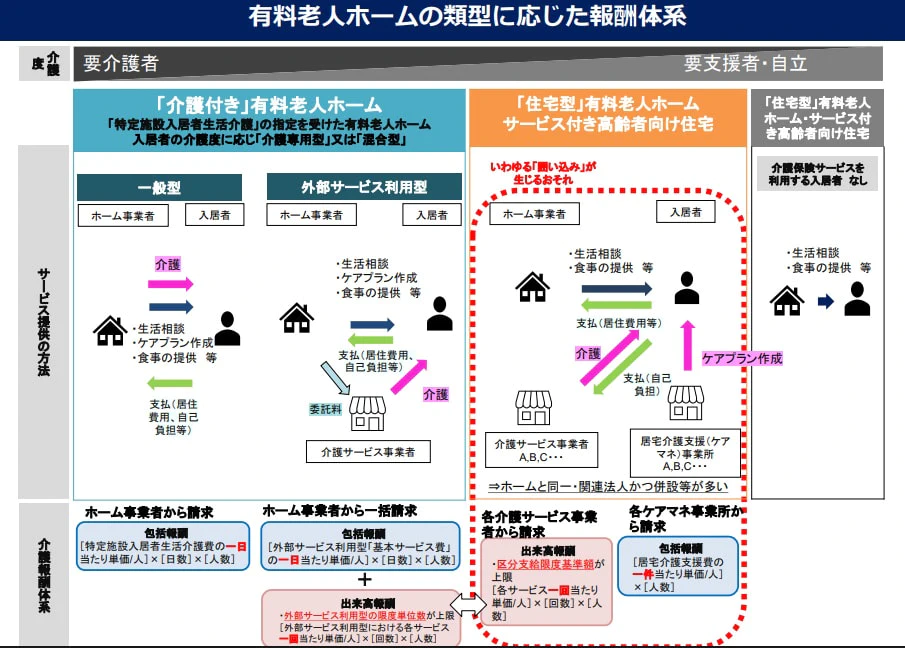

有料老人ホームには、介護保険法の特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護付き有料老人ホーム」(介護付き有老)と、指定を受けていない「住宅型有料老人ホーム」(住宅型有老)があります。 このうち、介護付き有老では老人福祉法に加え、介護保険法に基づく介護サービスの内容や人員配置などの規制を受けます。また、介護サービスを事業者が自ら行う一般型と、委託する外部サービス利用型があります。

住宅型有老では、入居者への介護サービスはホームと同一あるいは関連法人で併設する事業者が提供するケースが多いのが実態です。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、介護報酬の仕組み上、自ら介護サービスを提供する包括報酬よりも、関連法人が外付けで行う方が出来高払いで報酬を多く得ることができ、こうした構造が過剰サービスの原因になっていると財政制度等審議会でも問題視されてきました。

また、外付けで介護サービスを使う施設の方が家賃が安い傾向があり、安い入居者負担で利用者を囲い込み、介護報酬で利益を上げるビジネスモデルが成立している可能性があることから、制度の見直しが求められています。

サービスの質の確保、囲い込み対策、指導監督の在り方などが柱に

厚労省はこうした課題について整理し、報酬改定・制度改正に向けた論点を洗い出すために2025年4月に検討会を立ち上げました。

今回示した「議論の整理」案では、そこで交わされた意見やヒアリングの内容を、大きく以下の3つに整理しています。

▼有料老人ホームの運営とサービス提供の在り方

▼囲い込み対策の在り方

▼指導監督について

職員体制の基準、虐待や事故の報告義務を検討

まず、運営とサービス提供の在り方に関する主な意見です。

- 医療と介護の複合ニーズのある人が増加する中、職員体制に関する明確な基準がないことが課題。職員体制について最低限の基準を設けることが必要

- 介護施設と同様に虐待防止と事故防止に向けた対策を行い、報告義務を設けるべき

- 施設の類型が分かりにくく、入居希望者が有料老人ホームや高齢者向けサービスの選択をするに当たり、適切な判断ができる情報提供の仕組みを整えるべき

- 住宅型有老の入居契約は地域包括支援センターの職員やケアマネジャーにとっても理解が難しく、契約の透明性を高める必要がある

- 医療機関と高齢者向け住まいとの連携や相談窓口の整備を検討する必要がある

−ことなどが盛り込まれました。

また整理案には、紹介料の実態が不透明だとされる入居者紹介事業への課題認識や対応についての意見も記されました。

具体的には、

「ケアマネを変更したくないという意思は尊重されるべき」

囲い込みへの対策の在り方については、住宅型での介護サービスが出来高報酬型で一体的に提供されている経営モデルの問題が明記されています。

例えば、

さらに、

ケアマネが経営側から区分限度支給額まで使うケアプラン作成を強いられ、ジレンマを抱えて離職をするケースも深刻となっていますが、こうした問題に対しては、

有料老人ホームの指導監督 連座制の導入も検討

指導監督の在り方についても見ていきましょう。

一方で、自治体側の意見としては

市町村は情報収集に苦慮 把握できる仕組み作りを求める声

この日の検討会では、有料老人ホームの運営状況の実態把握の難しさを口にする構成員もいました。

木本和伸構成員(大阪府福祉部高齢介護室介護支援課長)は、「特定施設入居者生活介護の指定を受けたところは保険者が給付状況を把握できるが、住宅型では入居者の特定段階から容易ではなく、利用者像や利用実態の把握、高齢者施設や在宅とのデータの比較も難しい。今後の基盤の在り方の検討にも関わるため、住宅型の情報を簡便に把握できる仕組み作りが必要だ」と強調しました。