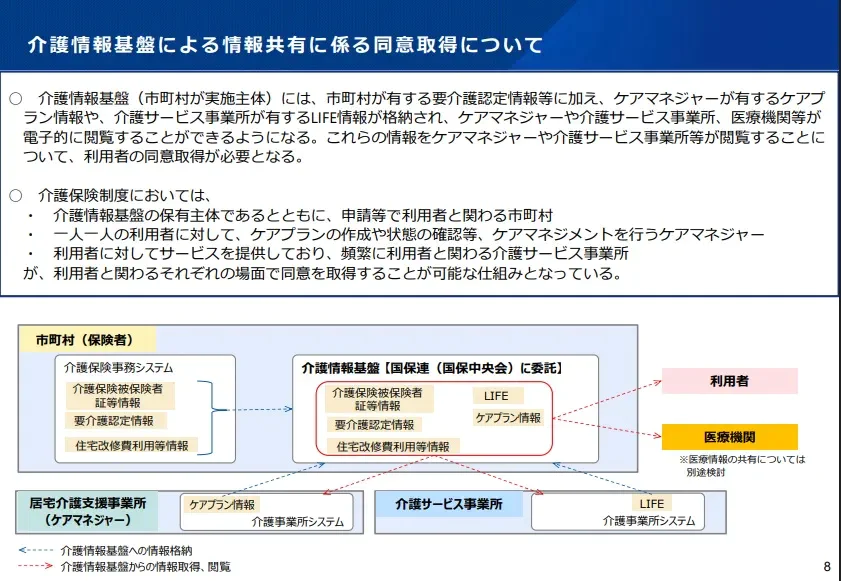

要介護認定や介護保険被保険者証などの情報を格納し、電子的なやり取りを可能にする「介護情報基盤」。

介護事業所や行政の業務効率を大きく改善し、利用者当人の利益も向上させるためのプロジェクトとして、運用開始に向けた検討が進んでいるところです。

各種情報を閲覧するのに必要なのは、利用者本人の「同意」。

4月の社会保障審議会・介護保険部会では、この同意取得の方法が議題となりました。事業所負担を拡大しないよう、同意取得は基本的に市町村が進める案が採用されそうですが、実際の運用ではケアマネジャーが代行することも多くなりそうです。

介護情報基盤とは?これまでの検討状況

被保険者証や要介護認定に関する情報を電子的に共有して、事業者や行政、利用者本人が閲覧できるようになるなど、介護保険サービスを提供するうえでの利便性を向上させる仕組みです(「全国医療情報プラットフォーム」の一部として整備される予定)。

当初、2026年4月からの運用が目指されていましたが、自治体によっては対応が難しいことが明らかになったため現在は稼働のタイミングも検討事項に含めて社会保障審議会・介護保険部会で話し合いが進められています。

これまで、同部会では介護情報基盤で扱う情報の範囲や”基盤”を普及させるために介護事業者へ支援を実施する方針などが厚労省から示されてきました。

直近に開かれた2025年4月の会合(第119回社保審・介護保険部会)では、介護保険サービスの利用者本人の情報を事業者が閲覧する際の、同意取得のあり方に焦点が当たりました。

(【画像】第119回社会保障審議会介護保険部会資料2「介護情報基盤について」より。以下同様)

介護情報基盤を巡る今回の論点:利用者同意の取得

構想上、介護情報基盤を使って利用者の介護情報を取得したり閲覧したりするには、担当事業所である旨を介護情報基盤に登録する必要があるのですが、利用者情報の閲覧時に誰がどのように本人から同意を得るのかはこれまで明確になっていませんでした。

同意の取得は、個人情報保護の観点や本人意思の尊重から重要な要素ですが、同意が必要な範囲をあまりに広く設定するなど、介護現場の実態と乖離したルール設定をしてしまえば、事業者の負担が過度に大きくなってしまいます。

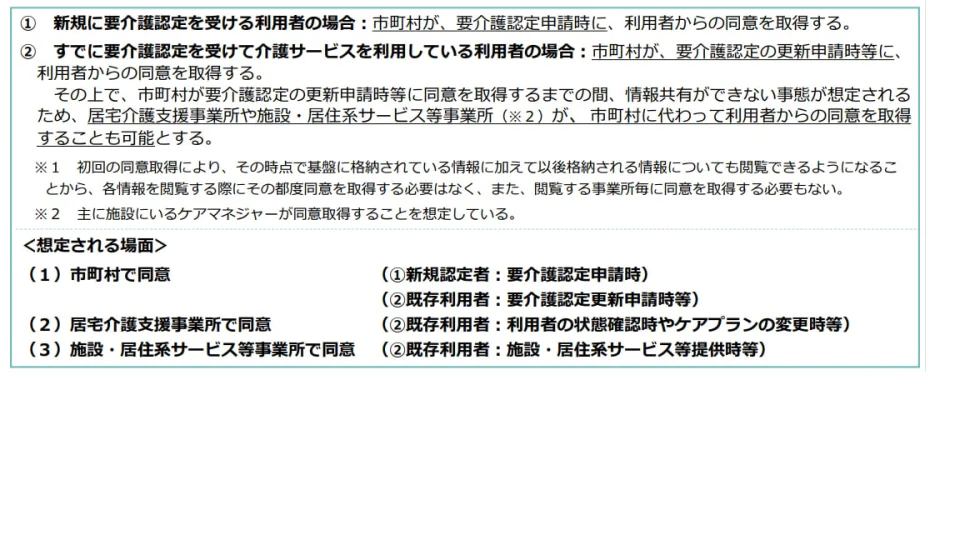

そこで厚労働は今回、同意取得時のルールとして下の資料の通り

①新規に要介護認定を受ける者:市町村が要介護認定申請時に利用者の同意を得る

②すでに要介護認定を受けて介護サービスを利用している者:市町村が要介護認定更新時等に同意を得る。

※ただし、居宅介護支援事業所等による取得も可能とする

ことを提案しました。

なお、このとき、市町村による初回の利用者同意取得があれば、

なお、このとき、市町村による初回の利用者同意取得があれば、

- それ以後に格納される情報について、都度、閲覧時に同意を取得する必要はないこと

- 閲覧する事業所毎に同意を取得する必要はないこと

が明記されています。

厚労省の提案に対して反対等は出ていませんが、部会では日本介護支援専門員協会の副会長である小林広美委員が「ケアマネジャーが要介護認定の代行申請をすることが多く、市町村の担当者もすぐに変わってしまうことがあるというような状況」下で、「介護DXの仕組みであるとか、同意取得の趣旨を説明することが当たり前のようにケアマネジャーの業務とされてしまうこと」に懸念を示しています。

その上で、「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」等で進んでいるケアマネジャーの適切な業務範囲の整理といった方向性と逆行しないよう配慮を求めました。