介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格制度が、2027年度の介護保険制度改正に向けて大きく変わる見通しです。

厚生労働省は、人材確保策として以下の点を提案しました。

- 実務経験年数の短縮(現行5年 → 3年へ)

- 法定研修受講による更新制の廃止

この案は、社会保障審議会・介護保険部会で大筋了承されました。あわせて、主任ケアマネジャーの業務を法令上で明確化する動きも進みそうです。

ケアマネジャー確保へ:4つの改革案

10月27日の同部会では、ケアマネジャーの確保と負担軽減策が議題となりました。 ケアマネジャーの従事者数は2018年度をピークに横ばい・減少傾向にあり、高齢化も進んでいるため、中長期的な確保が課題となっています。

厚労省が示した改革案は、以下の4つです。

- 資格取得要件の見直し

- 業務の在り方の整理(いわゆる”シャドーワーク”の扱い)

- 更新制・法定研修の見直し

- 主任ケアマネジャーの位置付けの明確化

以下、それぞれの内容を見ていきます。

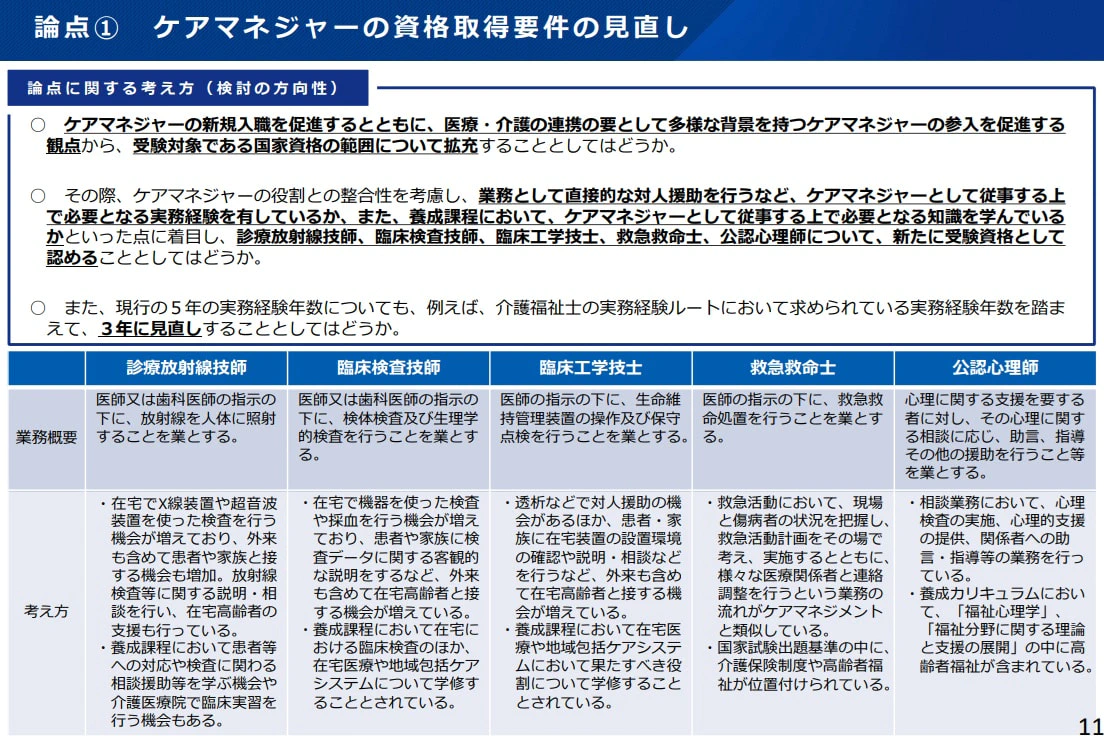

① 資格取得要件の見直し:実務経験を「5年」から「3年」へ

現在、ケアマネジャーの受験資格には、特定の法定資格に基づく業務や相談援助業務に「通算5年以上」従事することが必要です。

今回、厚労省はこの受験資格を緩和し、以下の2点を提案しました。

- 実務経験年数の短縮: 現行の5年を3年に見直す。

- 対象国家資格の拡充: 診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師を受験対象に加える。

(【画像】ケアマネジャーの資格取得要件の緩和に関する方向性(第127回社会保障審議会・介護保険部会資料より。以下同様)※クリックして拡大)

② 業務の在り方の整理(シャドーワークへの対応)

業務負担の軽減や、法定外業務(シャドーワーク)の位置づけについて、今後の方向性が整理されました。

- 法定業務(ケアプラン作成など): ICT(ケアプランデータ連携システム等)の活用で効率化を推進する。

- 事務的業務(給付管理など): 生産性向上や適切な業務分担のための環境整備を推進する。

- 法定外業務: 地域ケア会議などを活用し、実効的な課題解決につなげる取り組みを推進する。

委員からは、緊急時対応などを「(加算などで)給付対象の業務として整理すべき」との意見も出ました。

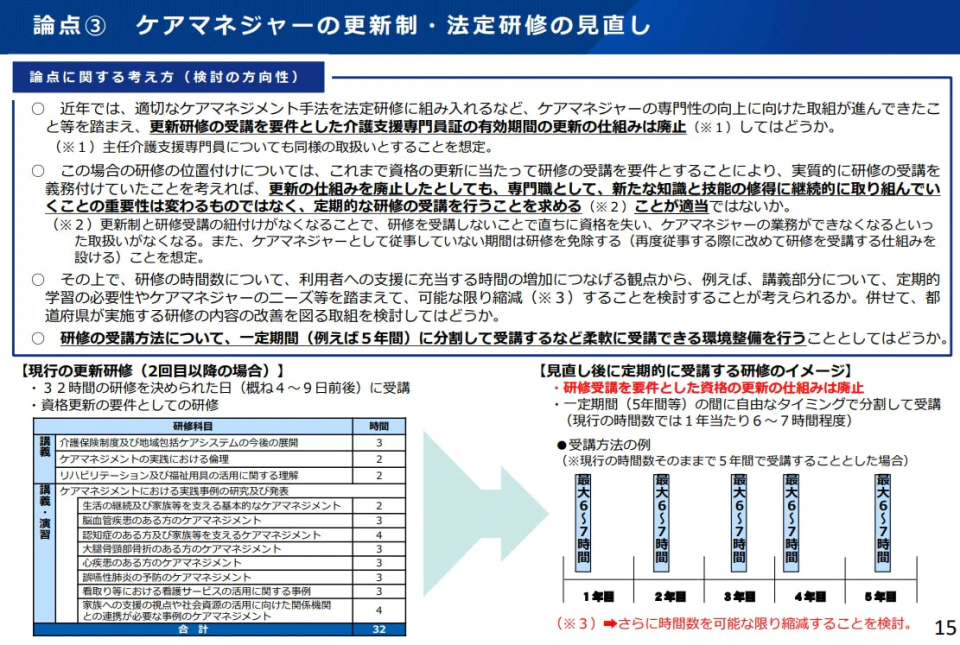

③ 更新制・法定研修の見直し:更新制は「廃止」へ

受講負担が大きく、現場従事者からの見直し要望が強かった更新制について、厚労省は「廃止」という踏み込んだ提案を行いました。

これは主任ケアマネジャーについても同様です。

ただし、資格の「更新」という仕組みがなくなっても、ケアマネジャーとして従事する人は定期的な研修を受ける必要性は残す方針です。

厚労省は、一定期間内に研修を分割して受講できる仕組みを一案として示しました(画像参照)

(【画像】ケアマネジャーの更新制は次期改正で廃止の方向へ(※クリックして拡大))

これに対して小林広美委員(日本介護支援専門員協会副会長)は、「更新制度の廃止」と「研修負担の軽減(分割受講など)」に賛意を示した上で、以下の点を指摘しました。

なお、同協会としてこれまで、更新制の廃止には慎重な立場をとっていましたが今回新たに、「資格の更新制は廃止し、研修受講の義務とは切り離すべき」との立場を書面で明示しています。

【小林委員の指摘(要旨)】

- 資格更新の義務付けは不要だが、専門職として質の向上のための研修機会は必要である。

- 研修費用が自己負担であったり、研修参加時に有給休暇を取得せねばならず、事業所の協力が得られにくい実態がある。

- 本人の体調不良、家族の介護、利用者の緊急対応、災害といったやむを得ない理由でカリキュラムの一部でも欠席すると「未受講」と判定され、資格更新ができない事例がある。

- 5年ごとの資格更新が「離職を決断するタイミング」の一つとなっている。

また、今後の要望として、「更新制を廃止しても、専門職の自己研鑽は当然必要。事業所側にも「質の担保」のために研修の必要性を認識してもらえるよう、インセンティブ(加算での評価など)も含めた対策を講じてほしい」などとしています。

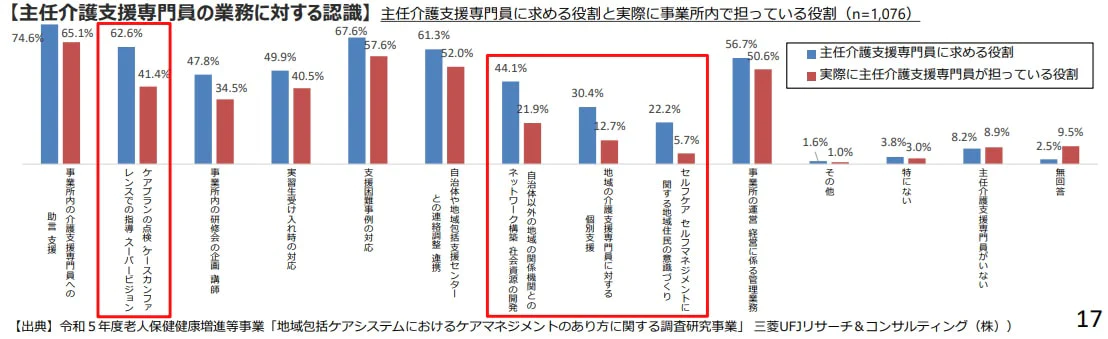

④ 主任ケアマネジャーの位置付けの明確化

主任ケアマネジャーは、地域包括支援センターへ配置されるほか、居宅介護支援事業所の管理者要件となっています。

しかし、本来期待される「地域の連絡調整」や「他のケアマネへの指導・助言」といった役割が十分に果たせていないとの見方があります。

そこで厚労省は、現在は通知(老健局長通知)上のみの規定である主任ケアマネジャーの役割について、法令にも明示する方針を示しました。

この案も大枠で賛同されていますが、「施設においてもケアマネジャーの確保が一層困難になることが予測されるため、主任ケアマネの役割や位置づけ配置等について、実態把握と今後の方向性を合わせて検討してほしい」 「法令上に位置づけるのであれば、その評価(報酬)もセットで考えるべき」といった要望もありました。