「地域包括ケアシステムの深化」と「持続可能性の確保」を切り口とした議論を始めた社会保障審議会・介護保険部会。

“給付と負担”を巡っては、自己負担が2割以上となる「一定以上所得」の判断基準の見直しや、ケアマネジメントへの利用者負担の導入など、これまで結論の先送りが続いてきたテーマが焦点となりました。

しかし、依然として意見は大きく分かれたままです。

政府は2025年末までの結論を求めており、厚生労働省も年末の取りまとめを想定しています。

“給付と負担の在り方"が2027年度介護保険制度改正でも焦点に

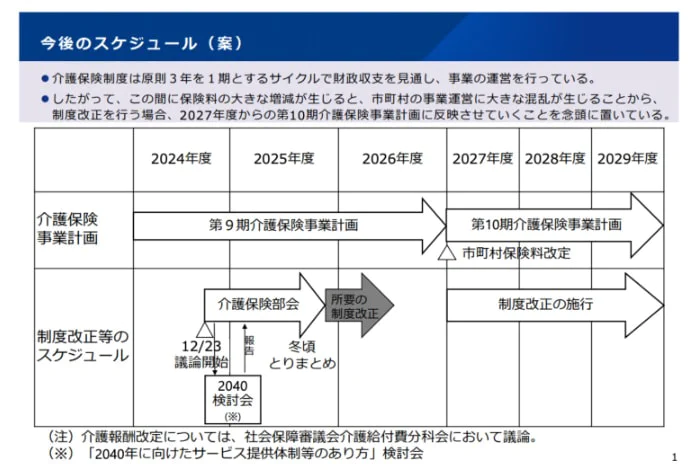

介護保険制度は、原則3年を一期とするサイクルで財政収支を見通し、事業運営が行われています。

介護保険部会では現在、第10期介護保険事業計画(2027-29年度)に向けて議論を重ねているところです。

(【画像】24年12月23日開催の社会保障審議会・介護保険部会資料より)

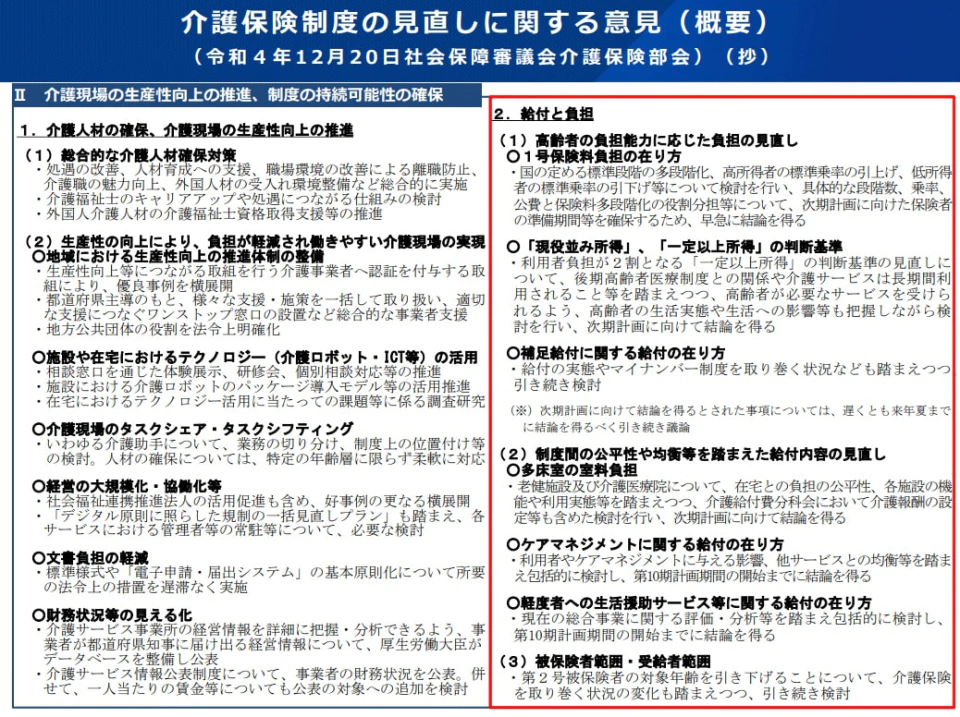

9月29日の会合では"給付と負担の在り方"を巡って、主に以下のテーマが取り上げられました。

▼高所得者の1号保険料負担の在り方

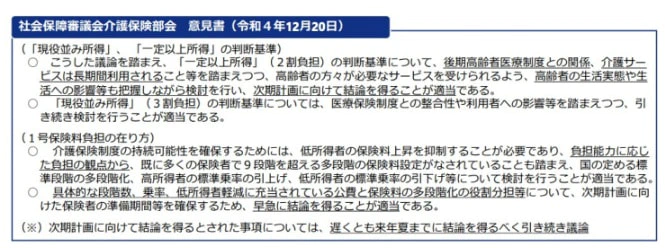

国の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引き上げ、公費と保険料多段階化の役割分担など▼「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準

利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについて(対象者の範囲を拡大することの是非)▼ケアマネジメントに関する給付の在り方

現在ゼロとなっている利用者負担の導入について▼軽度者(要介護1・2)への生活援助サービスなどに関する給付の在り方

介護保険から市町村の総合事業への移管について

(【画像】9月29日開催の社会保障審議会・介護保険部会資料1より)

2割負担の対象範囲の拡大やケアマネジメントの利用者負担の導入を巡っては、歳出抑制の観点から毎年、財政制度等審議会の建議でも言及されています。

しかし社保審・介護保険部会の委員の間では、高齢者を取り巻く生活環境の厳しさを踏まえ、利用者負担の増加による悪影響を危惧する声が根強く、保険料上昇を抑制するために見直しが必要だとする意見とで対立する構図となっています。

22年12月の同部会の意見書では集約に至らず「次期計画に向けて結論を得ることが適当」として23年の夏に判断は先送りされましたが、その後も結論が出ない状況が続いています。

(【画像】23年11月6日開催の社会保障審議会・介護保険部会資料1より)

こうした中、今年の「建議」では利用者負担について「早急に実現すべき」という表現で明記され、また6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)」 では「利用者負担の判断基準の見直し等の給付と負担の見直しに関する課題について、2025年末までに結論が得られるよう検討する」と示されました。

これらを受け、介護保険部会では年内の取りまとめを目指す方針です。

(【画像】25年5月27日財政制度等審議会「激動の世界を見据えたあるべき財政運営」 より)

(【画像】「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)より)

焦点1:2割負担の対象をどこまで広げるか

ここから先は、この日の部会での議論について焦点を絞り、お伝えします。

まず意見の対立が目立つのが、現在「一定以上所得」がある人に限定されている利用者負担2割の対象範囲を拡大するかどうかです。

反対意見:「利用控えに直結」

利用者の立場を代表する和田誠委員(認知症の人と家族の会代表理事)は、「必要な介護サービスの利用控えに直結する。断じて容認できない」と強く反発。

山際淳委員(民間介護事業推進委員会代表委員)も、「介護サービスは長期にわたって利用する場合が多い。2割負担の対象を拡大した場合はサービスの利用控えが起こり利用者の状態悪化を招き、結果的に費用が増加することへの懸念が拭えない」との見解を述べました。

賛成意見:「現役世代の負担は限界」

これに対し、費用を負担する側からは見直しを急ぐべきとの声が上がりました。

幸本智彦委員(日本商工会議所社会保障専門委員会委員)は、「これ以上先延ばしはできない。スピード感を持って議論してほしい」と要求。

伊藤悦郎委員(健康保険組合連合会常務理事)も、「利用者負担の見直しは22年以降3回も見送りをされている。部会が方向性を示す年末まで時間が限られており、見直しの方向で結論を得て確実に実施していただきたい」と要望しました。

焦点2:ケアマネジメントに利用者負担を導入すべきか

現在、全額が保険給付されているケアプラン作成などに対する利用者負担(自己負担)の導入も、長年の懸案事項です。

小林広美委員(日本介護支援専門員協会副会長)は、「利用控えだけでなく、ケアマネジメントを経ずにサービスを利用する動きにつながるリスクもある」と主張。サービスの質や利用者の安全性を損なう危険性を訴えました。

焦点3:「軽度者」向けサービス、総合事業への移行は現実的か

要介護1・2の利用者向け訪問介護(生活援助)や通所介護を、市町村の総合事業へ移行する案についても、事業者や自治体側の委員から不安の声が相次ぎました。

山田淳子委員(全国老人福祉施設協議会副会長)は、「地域支援事業受託者に要介護度1・2の訪問介護、通所介護を行う力量は未知数。検証がないままの移行は時期尚早だ」と慎重な議論を要求。

中島栄委員(全国町村会行政委員・茨城県美浦村長)も、「自治体の実施状況は一様ではなく、移行は難しい」と述べ、地域によってサービスに格差が生まれる可能性を示唆しました。

年末の「結論」に向け、議論は最終局面へ

これらの論点は、これまで何度も結論が先送りされてきました。

しかし、今年6月に閣議決定された「骨太方針2025」では、「2025年末までに結論を得る」と明記され、期限が区切られました。

こうした政府の強い意向を受け、介護保険部会は年内の意見とりまとめを目指しています。

財源として「公費投入」を求める声も

負担増の議論が平行線をたどる中、委員からは「公費投入」を求める意見も複数出ました。江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は、「制度自体が揺らいでいる。公費を含む新たな財源の投入が避けられない」と強調。現役世代の保険料や利用者負担の議論だけでなく、国費の投入拡大も視野に入れた、抜本的な財源の在り方が問われています。