2027年度介護保険制度改定に向けて、2025年12月25日に社会保障審議会・介護保険部会で最終的な「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまとめられた。

この改定は団塊の世代が全て75歳以上となる「2025年問題」の節目を迎え、次なる焦点は高齢者人口がピークに達する2040年へと移る。

意見書の取りまとめにあたっては人口減少地域でのサービス維持と都市部における高齢者住まいの規制強化について議論が交わされたほか、政治的に最も対立が顕著となった利用者の負担増問題に至るまで、広範な論点に一定の決着を見た。

次期制度改正に向けた羅針盤となるこの意見書について、2027年度改正の核心となるポイントを解説する。

人口減少を見据えた「3つの地域類型」と地方の特例措置

2040年に向けて最も深刻な課題は、地域ごとの人口動態の格差である。 今回の方針では、全国一律の制度設計を事実上断念し、「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」という3つの地域類型に応じた対策を講じることが明記された。特に過疎化が進む中山間地域においては、もはや現行の基準では事業所を維持できないという危機感が背景にある。

そこで導入されるのが「特例介護サービスの新たな類型」である。

これは、人材確保が困難な地域に限定し、ICTの活用や職員の処遇改善(賃上げ)を行うことを条件として、管理者や専門職の兼務、常勤要件、さらには夜勤要件といった人員配置基準を緩和する仕組みだ。 これまで聖域とされてきた配置基準にメスを入れるこの措置は、地方の事業者にとっては存続のための命綱となる.

しかし一方で、利用者側からは「サービスの質が低下するのではないか」という懸念も根強い。

意見書には、質の確保や市町村による事後確認を前提とする旨が書き込まれたが、具体的な緩和の線引きは今後の介護給付費分科会に委ねられている。

また、訪問介護における「包括的な評価(月額定額払い)」の導入も大きな転換点だ。

移動距離が長く効率が悪い地方の訪問介護において、出来高払いでは経営が成り立たない現状がある。そこで、利用者の急なキャンセル等のリスクを軽減し、安定した経営を可能にするため、月単位の包括報酬を選択可能とする方向性が示された。

さらに、民間事業者が撤退してしまう事態に備え、市町村が主体となってサービスを確保する「公営的な事業実施」の仕組みも創設される。

これは、市場原理だけでは支えきれない地域の介護を、行政が補完する体制へのシフトを意味している。

都市部の課題と高齢者住まいへの「登録制」導入

地方が過疎に喘ぐ一方で、都市部は高齢者の急増と住まいの問題に直面している。

焦点となったのが、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの高齢者住まいである。一部の事業者が、入居者に対して自系列の介護サービスを過剰に利用させる「囲い込み」を行い、利益を上げている実態が問題視されてきた。

これに対し、今回導入が決まったのが「登録制(事前規制)」である。中重度の要介護者や医療ケアが必要な高齢者を受け入れる有料老人ホームに対し、単なる住まいではなく事実上の施設として、人員や設備、運営に関する新たな基準を設け、行政が強く関与できる体制を敷く。

さらに、入居契約において特定のサービス利用を条件とすることや、家賃の不当な割引を禁止するなど、囲い込み対策が徹底される。

この規制強化とセットで創設されるのが、「新たな相談支援の類型」である。

登録制の対象となるホームの入居者に限り、ケアプランの作成と生活相談を一体的に行う新しいケアマネジメントの枠組みを作り、これを法令上に位置付ける。

重要なのは、この新類型については「利用者負担」を導入する方向で整理された点だ。特定施設(介護付きホーム)との公平性を保つため、そしてケアマネジメントの独立性を確保するために、有料化へと舵を切る。これは、ケアマネジメント全体への有料化が見送られる中で、住まいに関連する部分から「穴」を開ける形となったとも言える。

ケアマネジャーの資格制度改革と人材確保

2024年度に初めて介護職員数が減少に転じた衝撃は大きく、人材確保は待ったなしの状況だ。その中核を担うケアマネジャー(介護支援専門員)の資格制度について、長年の要望がようやく実を結ぶ形となった。

まず、受験資格に必要な実務経験年数が、現行の5年から3年に短縮される。また、更新研修の受講を前提とした「有効期間の更新制」自体が廃止されることとなった。研修受講の負担感から資格を失効させるケースが後を絶たない中、更新手続きそのものをなくすことで、人材の定着を図る狙いがある。

一方で、現場から悲痛な声が上がっていたのが「シャドウワーク」の問題だ。身寄りのない高齢者の入院手続きや死後事務など、制度の狭間に落ちる業務をケアマネジャーがボランティアで担っている実態がある。

意見書では、これを地域全体の課題として、地域包括支援センターや地域ケア会議が中心となって対応する方向性が示されたが、現場からは「影の仕事ではなく、不可欠な支援として正当に評価すべきだ」との反発も強く、具体的な解決策は今後の運用にかかっている。

「給付と負担」の攻防と先送りされた決断

今回の部会で最も激しく意見が対立し、最後まで調整が続いたのが「給付と負担」、特に利用者の自己負担割合の問題である。

現行の「一定以上所得(2割負担)」の対象範囲を、上位20パーセントから30パーセント程度まで拡大するか否かが最大の争点であった。経済界や保険者は、現役世代の負担軽減と制度の持続可能性のために即時決断を求めたが、労働組合や高齢者団体は、昨今の物価高騰が高齢者の生活を直撃している実態を挙げ、時期尚早だと猛反発した。

12月25日に確定した意見書では、この2割負担の範囲拡大について「第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)の前までに結論を得る」という表現で、事実上の先送りが決定された。ただし、単なる先送りではなく、「能力に応じた負担」の観点から検討を進めること自体には概ね合意がなされており、2027年度改正での導入に向けた既定路線が敷かれたとも解釈できる。その準備として、預貯金などの金融資産を負担能力の判定に組み込むための実務的な検討(自己申告を基本としつつ、虚偽申告へのペナルティや金融機関照会を組み合わせる仕組み)を開始することが明記された点は重要である。

一方で、補足給付(施設入所者の食費・居住費負担軽減)については、能力に応じた負担とする観点から見直しが決まった。具体的には、所得段階の第3段階をさらに細分化し、負担限度額を上乗せする。これは、在宅で生活する高齢者との公平性を図るための措置であり、2027年度(一部2026年度)からの実施に向けて概ね合意形成がなされた数少ない負担増項目である。

また、ケアマネジメント全体への利用者負担導入(ケアプラン有料化)については、広範な反対意見を踏まえ、今回の導入は見送られた。

しかし、前述の通り有料老人ホーム等の新類型に限定して有料化の道筋がつけられたことは、将来的な全面有料化への布石となる可能性がある。さらに、軽度者(要介護1・2)の訪問介護・通所介護を総合事業へ移行する案や、多床室の室料負担についても、反対論が根強く、引き続き検討を行うとして結論が持ち越された。

生産性向上とテクノロジーの活用

2040年には約57万人の介護職員不足が見込まれる中、人間の手によるケアの限界を補う手段として、テクノロジーの活用と生産性向上が不可欠とされた。意見書では、見守りセンサーや介護ロボット、ICTの導入を前提とした人員配置基準の柔軟化を進める方針が示されている。また、介護現場の革新を進めるため、都道府県が主体となって「プラットフォーム」を構築し、生産性向上や経営改善、人材確保を一体的に支援する体制づくりが求められる。

さらに、近年深刻化する利用者や家族からのハラスメント(カスタマーハラスメント)対策についても踏み込んだ記述がなされた。すべての介護事業者に対し、運営基準等においてハラスメント防止措置を講じることを義務付ける方向性が固まった。これは、職員が安心して働ける環境を整備し、人材流出を防ぐための重要な防波堤となる。

2027年に向けた「猶予期間」の意味

12月25日の取りまとめを総括すれば、それは「決定的な痛みの先送り」と「制度の枠組み転換の準備」が同居した内容であったと言える。2割負担の拡大やケアプランの全面有料化といった、国民生活に直結する大きな政治決断は、物価高や世論の反発を前に回避された。しかし、地域類型の導入や有料老人ホームへの登録制、金融資産の把握に向けた準備など、制度の骨格を変えるための地ならしは着実に進められている。

2027年の法改正までの期間は、単なる現状維持の時間ではない。今回先送りされた論点が、より具体的なデータとシミュレーションを伴って再浮上し、決断を迫られるまでの「猶予期間」である。事業者は、地域ごとの新たなサービス類型への適応や、有料老人ホーム規制への対応、そして確実に訪れるであろう負担増を前提とした経営戦略の再構築を迫られることになる。2040年という「多死社会」のピークを乗り越えるため、日本の介護保険制度は、持続可能性と理念の狭間で、かつてない変容を遂げようとしているのである。

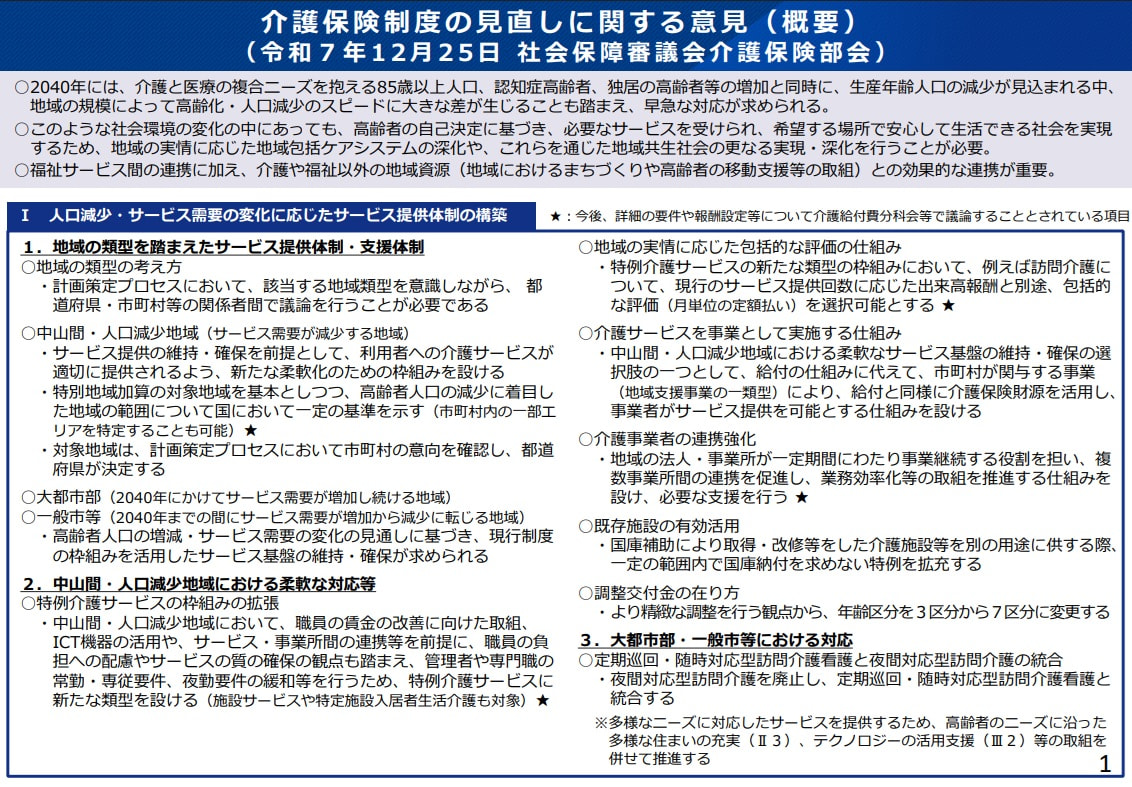

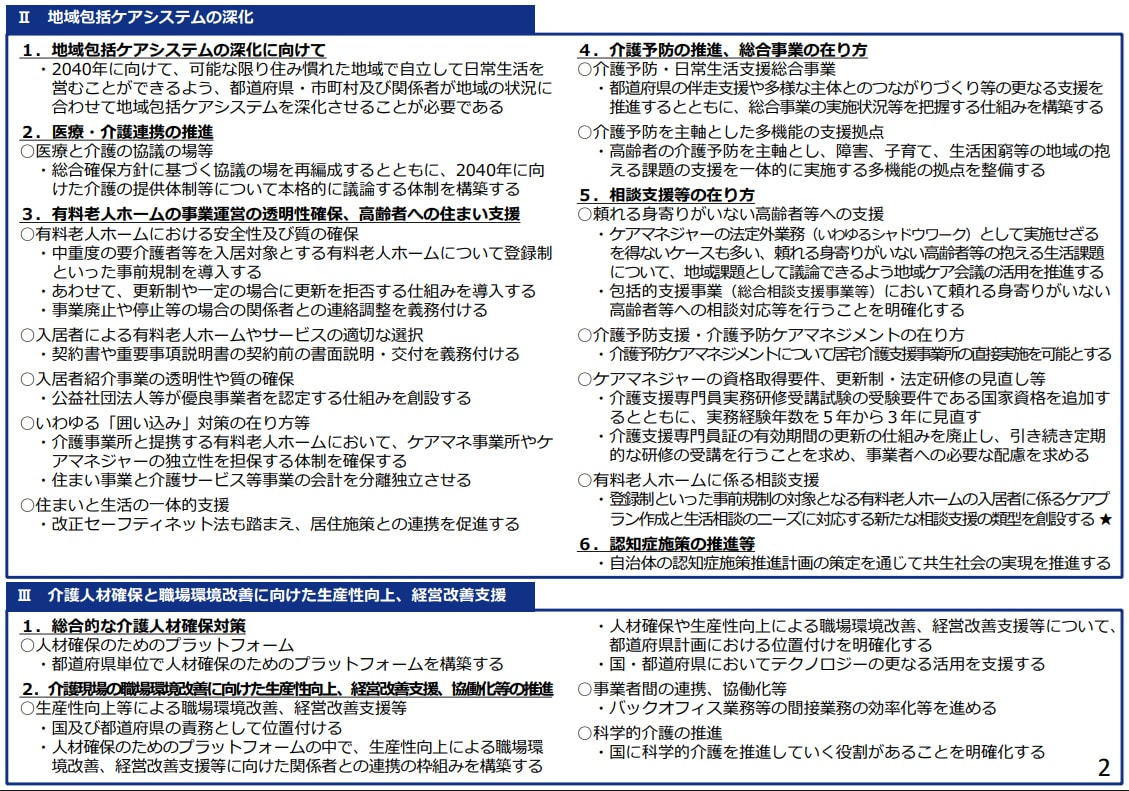

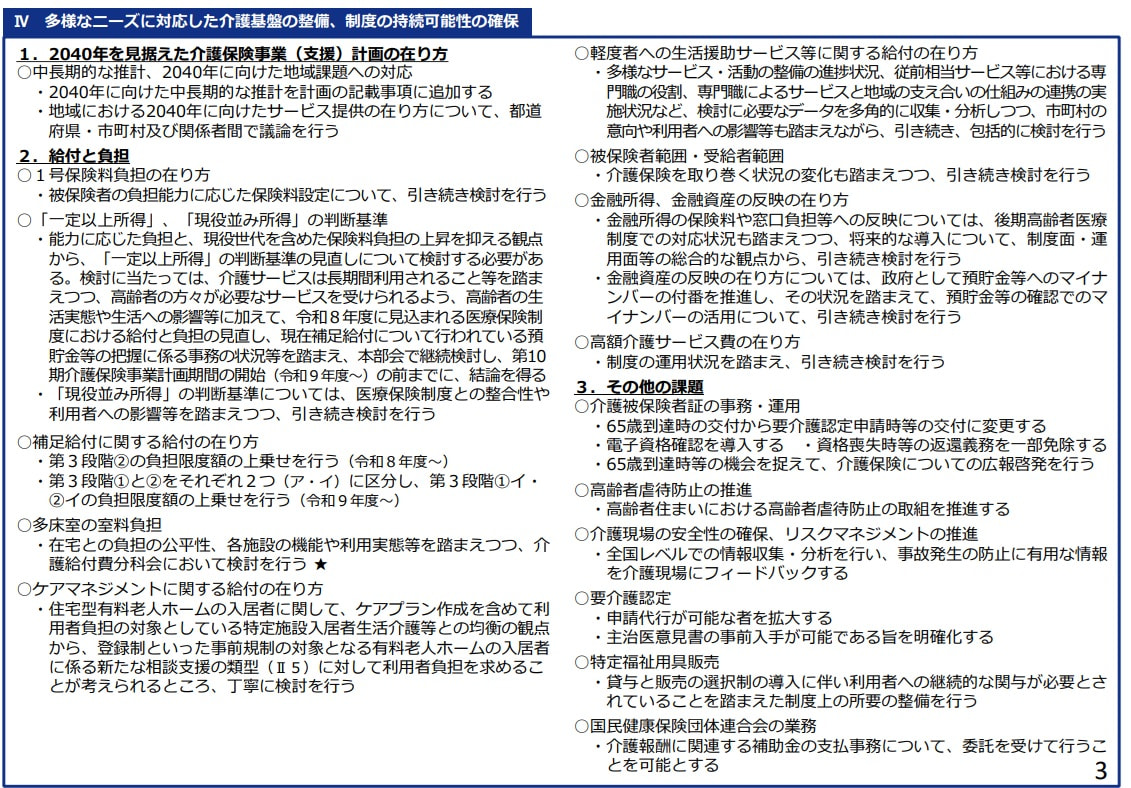

(【画像】「介護保険制度の見直しに関する意見(概要)説明資料より)