2024年度の介護報酬改定について厚生労働省は、効果を検証するために実施した調査結果を公表しました。

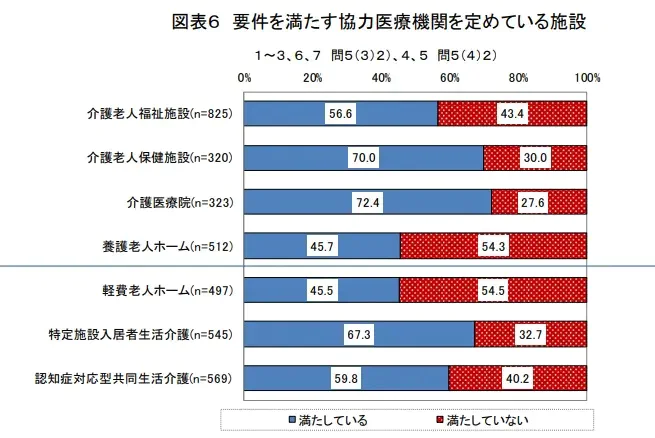

このうち、高齢者施設と医療機関との連携体制にかかる調査では、介護老人福祉施設について、要件を満たす協力医療機関を定めた施設は約5割であることが明らかになりました。

施設系サービスでは協力医療機関を定めることが2027年度から完全義務化されますが、定めていない施設のうち「まだ検討を行っていない」という回答は3割超に上っています。

*令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)

協力医療機関との連携、施設系サービスでは2027年度から義務化

24年度介護報酬改定では、今後ますます増えるとみられる医療と介護の複合ニーズを抱える入所者に対応するため、「協力医療機関連携加算」が新設されました。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、定期的なカンファレンスを実施して協力医療機関と連携体制を構築することを評価するものです。

協力医療機関の要件は、以下の3つを満たす必要があります。

①入所者の急変時に医師または看護師が相談対応を行う体制を常時確保していること

②施設からの求めがあった場合、診療を行う体制を常時確保していること

③入院を要すると認められた入所者を原則として受け入れる体制を確保していること

なお、施設系サービスでは協力医療機関を定めることが、3年の経過措置を経て27年度から義務化されます。

今回の調査は施設と医療機関の連携体制の実態を把握し、課題を洗い出すことを目的に実施されたものです。 無作為抽出した介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに、昨年10月から11月にかけて郵送とインターネットで調査を実施しました(回収数:介護老人福祉施設835、介護老人保健施設323)。

まず、協力医療機関との連携状況について見てみましょう。 ①から③の全てを満たす協力医療機関を定めている介護老人福祉施設は56.6%と約半数で、介護老人保健施設では70.0%でした。また長期療養が必要な要介護者のための施設である介護医療院でも72.4%という結果でした。

(【画像】第246回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1-1より(以下同様))

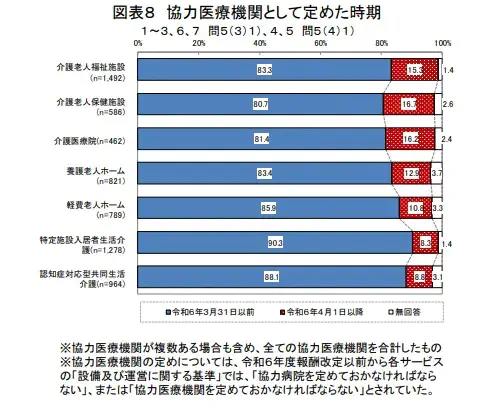

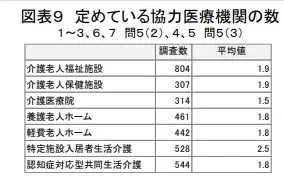

協力医療機関を定めた時期については、いずれのサービスでも24年3月31日以前(報酬改定の前)が8割を超えました。協力医療機関の平均数は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設はいずれも1.9機関、介護医療院は1.5機関でした。

協力医療機関連携加算は介護老人福祉施設の3割が算定

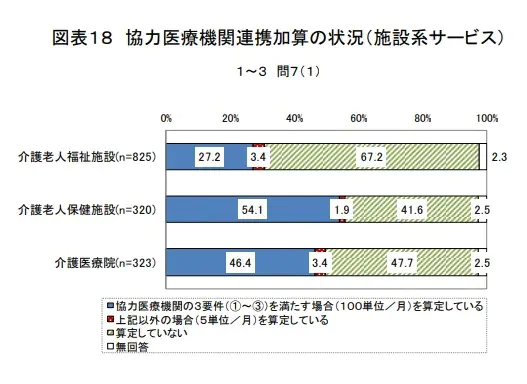

次に、協力医療機関連携加算の算定状況について確認していきましょう。

協力医療機関の3要素を満たす場合(100単位/月)の上位区分を算定しているのは、介護老人福祉施設で27.2%、介護老人保健施設で54.1%、介護医療院は46.4%でした。

また調査では、協力医療機関連携加算を算定していない施設に対しても、その理由を尋ねています。最も多かったのは、「定期的な会議の負担が重く、会議を行えていない」(介護老人福祉施設45.8%、介護老人保健施設54.9%、介護医療院37.7%)でした。

次いで、「要件を満たすために協力医療機関を複数定めていて、それぞれと会議を行う必要があり、負担が重い」(介護老人福祉施設18.8%、介護老人保健施設18.0%、介護医療院12.3%)となりました。

算定に当たっては、入所者の病歴などの情報共有を行う会議を定期的に開くことが定められていますが、職員の業務多忙などに伴うハードルの高さが窺えます。

「検討を行なっていない」が3割超、提携を断られるケースも

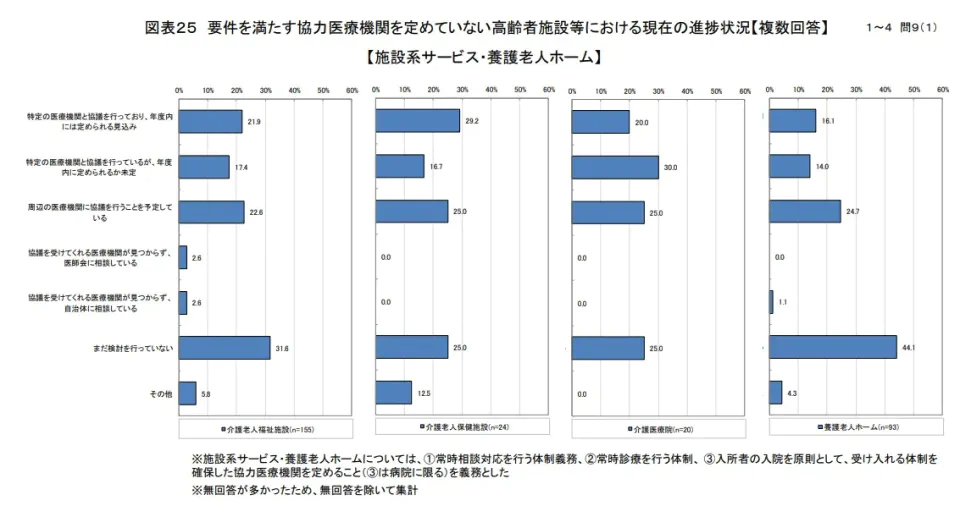

調査結果の中で、特に注視する必要があるのは協力医療機関を定めていない施設の進捗状況についてです。

介護老人福祉施設で最も多かった回答は「まだ検討を行なっていない」で31.6%に上りました。

次いで「周辺の医療機関に協議を行うことを予定している」(22.6%)、「特定の医療機関と協議を行なっており、年度内には定められる見込み(21.9%)となりました。

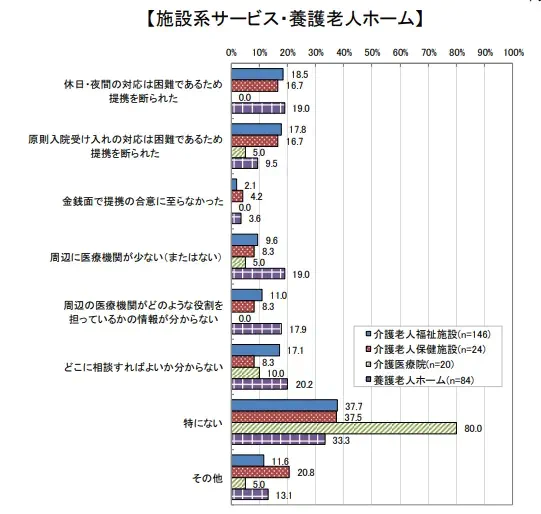

定めていない場合の課題では、介護老人福祉施設では、多い順に、医療機関から「休日・夜間の対応は困難であるため提携を断られた」(18.5%)、「原則入院受け入れの対応は困難であるため提携を断られた」(17.8%)でした。このほか、「どこに相談すればよいか分からない」という回答も一定数(17.1%)ありました。

地域の医療資源が少なく対応できるところがない場合、今後もその状況が変わらない限り、経過措置の3年では対応が間に合わないことも予想されます。

「地域医療構想調整会議をマッチングの場に」

調査結果が公表された社会保障審議会介護給付費分科会(4月14日開催)では、委員から多くの意見が出ました。

医療機関側には休日・夜間の医師不足や義務化による負担増への懸念があることから、診療報酬上のインセンティブを望む声が上がりました。

このほか、

▼連携の相談先がわからないという課題には、都道府県が行う地域医療構想調整会議をマッチングの場にする

▼都市部と中山間では医療機関の体制に大きな差があるため、要件を一律に課すのではなく、自治体に柔軟な運用を求める

ことを求める声や提案もありました。

調査結果は、今後、次期報酬改定に向けて、介護給付費分科会などの場で議論を進めるための基礎資料になります。