2025年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、厚生労働省が3月半ばに更新版のQ&A「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」を公開しています。 内容のほとんどは「第1版」(25年2月10日に厚労省が発信)と同じものですが、「処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分」に関する設問(問2-1-2)と見解が追加されています。

このページでは、最新の【介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(厚労省老健局老人保健課)】全55問の内容を掲載しています。 項目毎に質問と回答がまとまっていますので、目次から必要箇所をクリックして加算の申請や不明点の確認にお役立てください。

※このQ&Aは、25年2月7日付老健局長名通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) 」に対する見解を補足するものです。

※厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について」の内容をもとに、一部太字にするなどの編集・加工を加えています。

介護職員等処遇改善加算の【賃金改善方法・対象経費】 についてのQ&A

問1ー1 賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。

- 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老発 0207 第5号令和7年2月7日厚生労働省老健局長通知)において、介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)、介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」)(以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合 わせて「旧3加算」という。)を算定する介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」)は、 処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下「賃金改善」)を実施しなければならないとしている。

- 賃金改善の額は、処遇改善加算を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。その際、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて処遇改善加算若しくは旧3加算又は交付金等 (平成 21 年度補正予算による介護職員支援交付金、令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金 並びに令和6年度補正予算による介護人材確保・職場環境改善等事業における補助額のうち人件費として充てた分をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とする。

- ただし、介護サービス事業者等における職員構成の変動等により、初めて処遇改善加算若しくは旧3加算又は交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計することが困難な場合又は現在の賃金水準と比較することが適切でない場合は、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えない。

- また、介護サービス事業所等を新規に開設した場合については、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の 見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定する等の適切な方法により算出した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えない。

問1-2 前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。

- 実績報告書における①「令和7年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和6年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、処遇改善加算及び旧3加算並びに交付金等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものである。

- 一方で、*賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ)等を行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった事情により、上記①の額が②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えない。 *

- この場合の②の額の調整方法については、例えば、

- 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推計する *

- 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する等の方法が想定される。 *

例:

| 勤続10年 (賃金35万円/ 月) | 勤続5年 (賃金30万円/ 月) | 勤続1年 (賃金25万円/ 月) | 賃金総額

※処遇改善加算及び旧3加算を除く |

||

| 令和6年度 | 実際の人数 | 10人

(計4200 万円) |

5人

(計1800 万円) |

5人

(計1500万円) |

7500万円 |

| 調整後 | 5人

(計 2100 万円) ※上記の10人のうち5人は在籍 しなかったものと仮定 |

5人

(計1800万円) ※調整なし |

10人

(計3000万円) ※上記の5人に加え5人在籍したものと仮定 |

6900万円 | |

| 令和7年度 | 実際の人数 | 5人

(計2100 万円) |

5人

(計1800万円) |

10人

(計3000万円) |

6900万円 |

問1-3 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。

- 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を指す。

- また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。 手当の名称は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、 地域手当等の名称であっても差し支えない。

- ただし、以下の諸手当は、処遇改善加算の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支えないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。

- 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当

- 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等)

問1-4 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。

- 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、処遇改善加算の算定に当たり、基本給の引上げとして取り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。

問1-5 キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、賃金改善額に含めてもよいか。

- 処遇改善加算の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであるため、キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用については、処遇改善加算の算定に当たり、賃金改善額に含めてはならない。

問1-6 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、処遇改善加算により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。

- 処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。

問1-7 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。

- 賃金改善額には次の額を含むものとする。

- 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分

- 法人事業税における処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分

- また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。

- なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。

問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について。

- 賃金改善の実施月(以下「支給時期」)については、必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。

(例:6月に算定する処遇改善加算の配分について)

①6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン

②6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン

③6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン

問1-8-2 サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後)に当該サービス提供月に係る賃金改善を行っている事業所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。

- 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善を行う必要がある。

例えば、サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後。問1-8-1における③のパターンで支払っている場合。)に賃金改善を実施していた事業所が令和7年5月で廃止になる場合、5月に3〜5月分の3か月分の賃金改善を行う必要がある(一時金による精算で可。)。

- 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は返還の対象となる。

| 賃金改善実施月 | 令和7年3月 | 4月 | 5月 |

| 何月分の賃金改善か | 1月分 | 2月分 | 3月分・4月分・5月分 |

問1-9 実績報告において賃金改善額が処遇改善加算の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。

- *処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。 *

- ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分することで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。

問1-10「令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップ」は処遇改善加算 の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。

- 貴見のとおり、令和6年度の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用を組み合わせることにより、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを実現いただきたい。

- なお、処遇改善加算の加算額については、令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に充てられていればよいこととしている。令和6年度に措置された加算額には令和7年度のベースアップに充当する分の一部が含まれており、令和6年度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能としていたところ。

問1-11 通知上、「令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職員に配分しなければならないこととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃止になった場合に、同一法人内の他の事業所の職員に対し「令和7年度の繰越分」を用いた賃金改善を行ってよいか。

- 一時金等により、休止又は廃止となった事業所の職員に配分することを基本とするが、 処遇改善加算を一括して申請する同一法人内の事業所の職員に限り、「令和7年度の繰越分」を用いた賃金改善の対象としてもよい。

問1-12 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。

- 処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲを満たすことの書類については全ての介護職員に周知することが必要であるが、万が一就業規則の不利益変更に当たるような場合にあっては、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。

問1-13 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。

- サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。

- また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、処遇改善加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。

問1-14 基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

- 処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金全体として、賃金の高さの水準が引き下げられた場合については、特別事情届出書を提出する必要がある。ただし、賃金全体の水準が引き下げられていなければ、個々の賃金項目の水準が低下した場合であっても、特別事情届出書を提出する必要はない。

- 特別事情届出書を提出する場合には、以下の内容を記載すること。

- 処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定 期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

- 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。この問において同じ。)の賃金水準の引下げの内容

- 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

- 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること 等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

- なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。

問1-15 一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

- 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の*職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。*

- ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるため、そのような変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。

介護職員等処遇改善加算の【対象者・対象事業者】 についてのQ&A

問2-1 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。

- 処遇改善加算の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする。

問2-1-2 処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分には、全職種が含まれるのか。

- 処遇改善加算の各事業所内における配分については、問2-1にあるとおり、介護職員 への配分を基本としつつ、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとしており、対象には介護職以外の全職種(※)が含まれる。

※介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、 看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士 等、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養 士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。

問2-2 処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440 万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。

- 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額 440万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金善の対象に含めることができることとしている。

問2-3 EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、処遇改善加算の対象となるのか。

- EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、EPAによる介護福祉士候補者が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。

- また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、 処遇改善加算の対象となる

- なお、介護分野の1号特定技能外国人についても同様に、処遇改善加算の対象となる。

問2-4 介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

- 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、 派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。

問2-5-1 在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよいか。

- 貴見のとおり。

問2-5-2 外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。

- 算定した処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含めることができる。

- その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明示するとともに、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めた計画書・実績報告書を作成すること。

問2-6 賃金改善に当たり、一部の介護職員に賃金改善を集中させることは可能か。

- 処遇改善加算の算定要件は、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による収入以上となることである。

- その中で、例えば、*一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。 *

- また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善 を行う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から処遇改善加算に係る賃 金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

問2-7 介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。

- 処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するに当たり、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、原則として常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において介護サービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、介護サービス事業所における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。

- * 一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えない。*

問2-8 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。 処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事 業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。

- 法人本部の職員については、処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。

- 処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員は、処遇改善加算を原資とする賃金改善の対象に含めることはできない。

介護職員等処遇改善加算の【月額賃金改善要件】 についてのQ&A

問3-1 月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行って いる賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能か。

- 事業所全体の賃金の水準及び個別の各職員の賃金額については、労働組合との労働協約 や就業規則等に基づき、労使で協議の上設定されるものである。介護サービス事業所等は、 月額賃金改善要件Ⅰを満たすような配分を行った結果、事業所全体での賃金水準が低下しないようにするだけでなく、各職員の賃金水準が低下しないよう努めること。

介護職員等処遇改善加算の【キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ】についてのQ&A

問4-1 キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。

- 法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場(常時雇用する者が10人未満)における内規等を想定している。

- なお、令和7年度の処遇改善計画書等の様式の中で、別紙様式2の参考2として、キャリアパスや賃金規程のモデル例を掲載しているため、就業規則作成義務のない事業場 おいては特に参考にされたい。

問4-2 キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。

- 様々な方法により、可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会(例えば、対面に加え、労働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、メール等による意見募集を行う等)を設けるように配慮することが望ましい。

問4-3 キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。

- 「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキャリア志向等を踏まえ適切に設定されたい。

なお、例示するとすれば次のようなものが考えられる。

**① 利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術・能力 (例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等)の向上に努めること

**② 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の取得率の向上

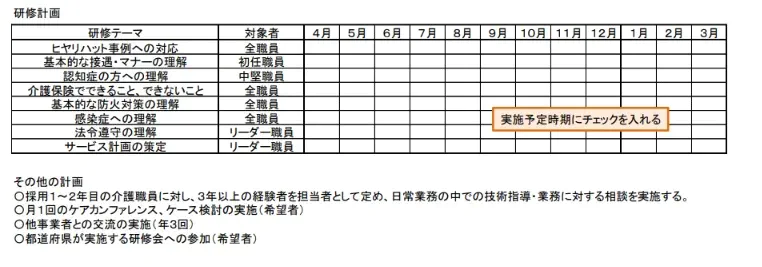

問4-4 キャリアパス要件Ⅱの「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。

- * 「資質向上のための計画」については、特に様式や基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。また、計画期間等の定めは設けておらず、必ずしも賃金改善実施期間と合致していなくともよい。 *

- その運用については適切に取り組んでいただくとともに、無理な計画を立てて、かえって業務の妨げにならないよう配慮されたい。

- 例示するとすれば次のようなものが考えられるが、これに捉われず、様々な計画の策定をしていただき、介護職員の資質向上に努められたい。

問4-5 キャリアパス要件Ⅱの「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。

- 個別面談等を通して、例えば、職員の自己評価に対し、先輩職員・サービス担当責任者・ ユニットリーダー・管理者等が評価を行う手法が考えられる。

- なお、こうした機会を適切に設けているのであれば、必ずしも全ての介護職員に対して 評価を行う必要はないが、介護職員が業務や能力に対する自己認識をし、その認識が事業者全体の方向性の中でどのように認められているのかを確認しあうことは重要であり、 趣旨を踏まえ適切に運用していただきたい。

問4-6 キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。

- キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないものである。一方、キャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設けることを要件としている。

問4-7 キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいか。

- キャリアパス要件Ⅲを満たすための昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。

問4-8 非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

- キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、*非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。 *

- また、介護職員であれば、派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、処遇改善加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。キャリアパス要件Ⅲを満たす必要 がある場合であって、派遣労働者を処遇改善加算の対象とする場合には、当該派遣職員に ついてもキャリアパス要件Ⅲに該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。

問4-9 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準と は具体的にどのような内容を指すのか。

- 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。

問4-10 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについて、令和6年度中に要件整備を誓約した上で、 令和6年度に処遇改善加算を取得している場合であって、令和6年度中に要件を整備できなかった場合は返還対象となるのか。

- 原則として、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの要件整備を誓約した上で、令和6年度に処遇改善加算を取得した介護サービス事業所等については、令和6年度の実績報告書において要件の整備について報告しなければ返還対象となる。

- ただし、当該介護サービス事業所等が、令和7年度の処遇改善計画書において再度要件整備の誓約を行い、令和7年4月以降も処遇改善加算を取得する場合は、令和6年度の処遇改善加算の算定額について返還を求めない取扱いとする。

- なお、令和7年度の処遇改善計画書において再度要件の整備の誓約を行った介護サービス事業所等においては、令和7年度中に当該要件の整備を行い、令和7年度の実績報告書でその旨を報告することとするが、令和6年度の実績報告書については、「計画書で記載した内容から変更がない」ものとして届け出ることとする。

介護職員等処遇改善加算の【キャリアパス要件Ⅳ】 についてのQ&A

問5-1 処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

- 「処遇改善後の賃金が440万円以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。

問5-2 処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパス要件Ⅳについても法人単位での取扱いが認められるのか。

- 貴見のとおり。法人単位で申請を行う場合、年額440万円の要件を満たす者の設定・確保を行うに当たっては、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職員が設定されていればよい。例えば、5事業所について一括して申請する場合、5事業所のそれぞれに要件を満たす職員を配置する必要はなく、全体で5人以上要件を満たす職員が在籍していればよい。

- その際、一括して申請する事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、処遇改善計画書にその合理的理由を記載することにより、設定の人数から除くことが可能である。

問5-3 キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要はあるか。

貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本としつつ、各事業所の裁量において設定が可能である。

例えば、小規模の事業所 であって、介護福祉士の資格を有する者がいない場合には、介護福祉士の資格を有さない者を「経験・技能のある介護職員」としてキャリアパス要件Ⅳを満たす職員に計上して差し支えない。

なお、「勤続10年の考え方」については、

- 勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する

- すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする

など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である

問5-4 「年額 440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。

- 処遇改善加算Ⅱの算定に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある介 護職員のうち、年収440万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定していた者が、賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明することにより、算定要件を満たしたものと扱うことが可能である。

問5-5 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。

- 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が440万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。

問5-6 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについて、処遇改善加算による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。

- 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションなど)については、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が440万円以上となる者を合計で 1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。

- 特別養護老人ホーム等と併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。

- 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、原則として、 それぞれで、年収440万円となる者を設定する必要があるが、キャリアパス要件Ⅳを満たす職員の設定については、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体として満たしていればよいことから、例えば、介護老人保健施設において2人年収440万円となる者を設定することとしても差し支えない。(問5-2を参照)

問5-7 共生型サービスを提供する事業所において、処遇改善加算を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。

- 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保険の共生型サービスとして、年額440万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨を説明すること。

問5-8 キャリアパス要件Ⅳの改善後の年額賃金要件について、「例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない」との記載があるが、「合理的な説明」とはどのようなものを想定しているのか。

- 合理的な説明の例としては、

- 小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要、

- 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440 万円まで賃金を引き上げることが困難、

- 年額440万円の賃金改善を行うにあたり、規定の整備や研修・実務経験の蓄積に一定期間を要する

等の理由が考えられ、指定権者の判断により、幅広く認められるものである。

介護職員等処遇改善加算の【キャリアパス要件Ⅴ】についてのQ&A

問6-1 介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者 生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体 制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱ を算定することにより、満たしたこととなる。 これについて、通知5(1)④においては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合につい ての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。

- 貴見のとおり。

- 処遇改善加算Ⅰについては、キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たす必要があり、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、 入居継続支援加算等を算定できない」場合は、直ちに変更することを求めるものではなく、 当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続しない限りは、処遇改善加算の加算区分を変 更する必要はない。

- 一方で、上記の入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、4か月以上継続した場合には、4か月目以降、処遇改善加算の加算区分の変更が必要となる。

- 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、処遇改善加算Ⅰを算定していたが、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより8月、9月、10月と入居継続支援加算等を算定できず、11月も同様の状況が継続すると分かった場合には、11月分の算定から、処遇改善加算Ⅰではなく、処遇改善加算Ⅱへの加算区分の変更が必要となる。

ただし、処遇改善加算Ⅰの算定には、各都道府県国民健康保険団体連合会の事業所台帳上でサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定可能となっていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台帳上は、8月から10月までの間も入居継続支援加算等の算定を可能としておく必要があることに留意すること。

問6-2要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。

- 入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の 割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常 生活自立度に係る要件が含まれる。

- これらの要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない場合については、その状態が3か月間以上継続しなければ、継続してキャリパス要件Ⅴを満たしたこととして差し支えない。

介護職員等処遇改善加算の【職場環境等要件】についてのQ&A

問7-1職場環境等要件の28項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。

- 処遇改善加算を前年度から継続して算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組 については従前の取組を継続していればよく、当該年度において新規の取組を行う必要まではない。

問7-2各項目について、それぞれの項目を満たすために、項目内に列挙されている取組の全てを満たさなければならないのか。

- それぞれの項目を満たすためには、項目内に列挙されている取組のうち、1つ以上満たせばよい。例えば、「入職促進に向けた取組」区分の「事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築」という項目の場合、「事業者の共同による採用」 のみを実施することで、本取組を満たしたことになる。

問7-3 「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」の区分において、「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」とあるが、「キャリア段位制度」とは何か。

- 介護プロフェッショナルキャリア段位制度は、介護職員が保有している介護の実践スキルについて、どのレベルまで保有している(できる)のか、所属する事業所・施設で実践スキルの「できる」・「できていない」評価を行い、その評価結果をもとに全国共通のレベルにて認定する制度である。詳細については、介護プロフェッショナルキャリア段位制度のウェブサイトをご参照いただきたい。 https://careprofessional.org/careproweb/jsp/

問7-4 「両立支援・多様な働き方の推進」の区分において、「有給休暇が取得しやすい環境の整備」とあるが、具体的な取組事例はあるか。

- 例えば、以下の取組を想定している。

- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行う。

- 情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行う。

問7-5 「生産性向上のための業務改善の取組」の区分の取組について、参考にできるものはあるか。

厚生労働省の「介護分野における生産性向上ポータルサイト」をご参照いただきたい。

介護職員等処遇改善加算の【その他】の項目についてのQ&A

問8-1 地域密着型サービスの市町村独自加算については、処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。

- 処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。

問8-2 処遇改善加算で算定する加算区分について、どのように検討すればよいか。

- 移行先の検討を補助する移行ガイドを厚生労働省ホームページの「介護職員の処遇改善」のページに掲載しているため、活用いただきたい。 https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/guide.html

問8-3処遇改善加算で算定する加算区分について、どのように検討すればよいか。

- 移行先の検討を補助する移行ガイドを厚生労働省ホームページの「介護職員の処遇改善」のページに掲載しているため、活用いただきたい。 https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/guide.html