夏にまとまった「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会による意見書。

介護保険法や制度改正に向けた議論の基礎となる資料であり、今まさに、社保審・介護保険部会でこの取りまとめの内容に沿って各種検討が進んでいるところだ。

前回取り上げた介護施設だけでなく、居宅介護支援事業所や在宅系サービスにも、これから地域の実情に応じた柔軟な対応が強く求められることになる。

本稿では、居宅介護支援事業所と在宅系サービス事業者に関係するポイントを整理し、今後の審議において注目すべき論点を読み解いていく。

1. 居宅介護支援事業所・在宅介護サービスを取り巻く環境の変化

地域包括ケアの中核として居宅介護支援事業所に期待されること

居宅介護支援事業所は、地域包括ケアシステムの中核である地域包括支援センターと連携し、要介護者・要支援者が適切な介護サービスを受けながら、自立した日常生活を営めるよう支援する”ケアマネジメントの要”となる存在だ。

夏の「取りまとめ」で強調されたのは、2040年に向けて「医療・介護の需要構造の変化」と「現在の提供体制の実情」を総合的に捉え、地域ごとに最適な体制を構築していくことの重要性である。

医療・介護の資源の状況は地域によって大きく異なり、地理的条件による制約もある。そのため、各地域で医療機関や介護事業者がネットワークを構築し、資源の現状を「見える化」して分析することが求められる。

居宅介護支援事業所には、こうした地域ごとの需要と供給の変化を的確に把握し、利用者一人ひとりに合わせたケアプランを作成しながら、地域資源を最大限に活用していく役割が期待されている。

在宅系サービスの方向性と地域ごとの課題

中山間・人口減少地域

在宅系サービスのうち、現在、介護保険部会での検討が進んでいる【中山間・人口減少地域】については、サービス需要が減少する中で、利用者の移動距離が長くなるという課題が生まれている。 こうした地域では、事業所間の連携に加え、交通・住まいなど他分野の施策との連携、横断的な対応が必要とされている。

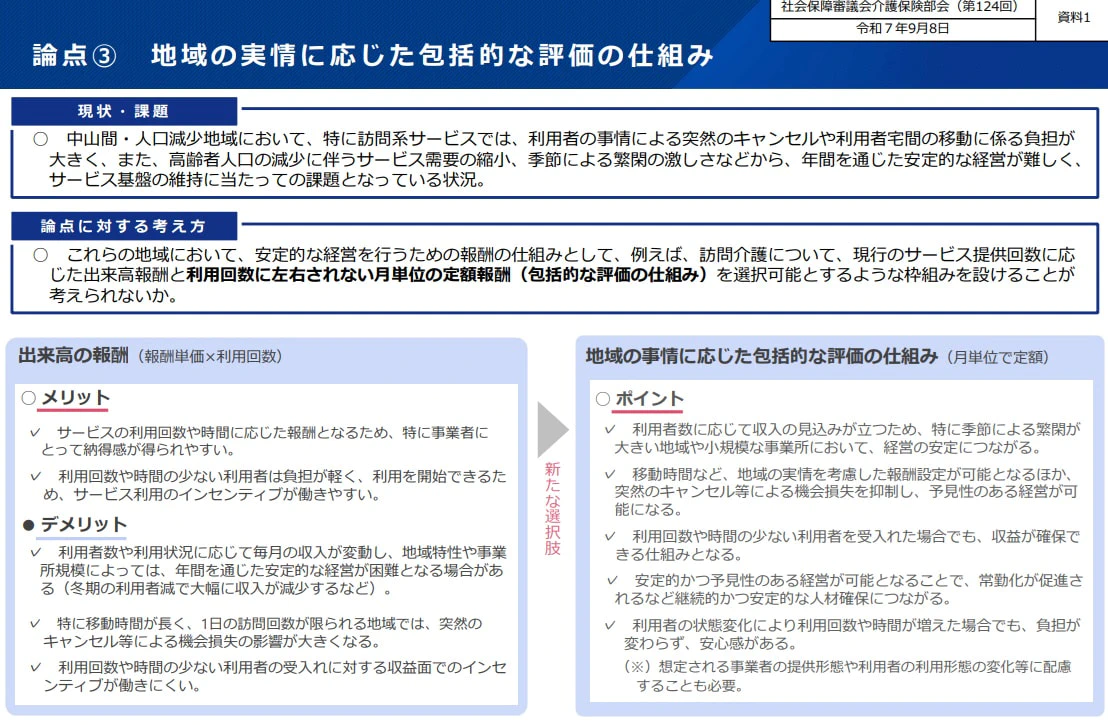

また、訪問系サービスについては、現行の報酬体系が「回数」を単位として評価しているため、利用者の事情による突然のキャンセルや利用者宅間の移動といった負担の大きさも指摘されている。 そのため、介護報酬全体との整合性や利用者負担の公平性を確保しつつ、包括的な評価が可能な仕組みを設けることが次期制度改正に向けた検討事項となっている。

(【画像】介護保険部会で進む「包括的な評価の仕組み」について(第126回社会保障審議会・介護保険部会資料より))

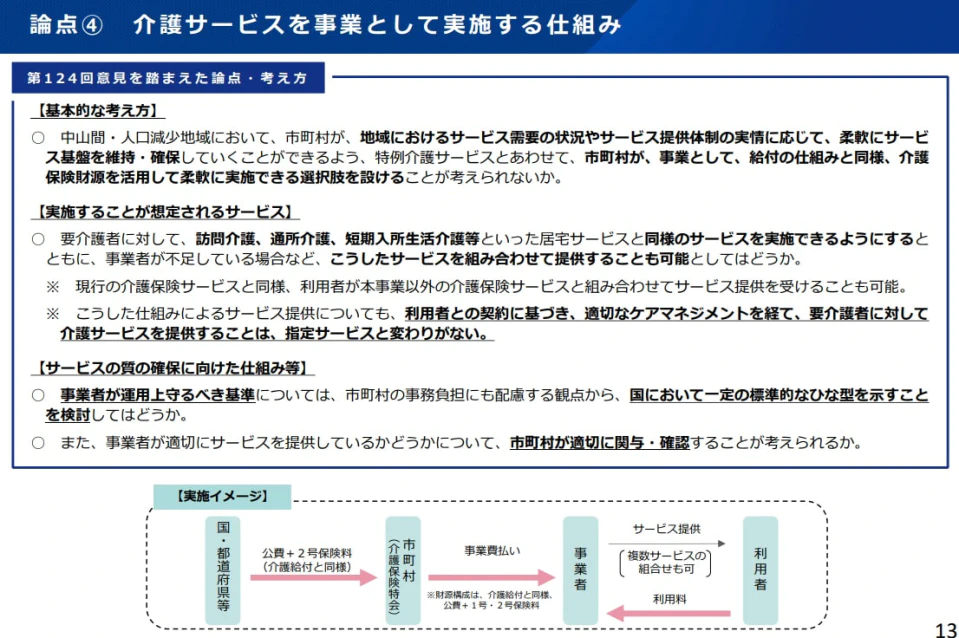

さらに、地域においてサービス主体を担う事業者が少ない場合は、市町村自らが行う事業としてサービスを実施するための枠組みの検討も進んでいる。すでに介護予防・日常生活支援総合事業では、生活支援サービスを市町村自ら実施することが可能であり、その仕組みの拡張や、利用範囲の柔軟化が論点となっている。

(【画像】介護保険部会では、中山間・人口減少地域で市町村が担うサービスについてより具体的な制度設計について検討が進んでいる)

大都市部

大都市部では、サービス需要が急増する中で、公的・民間事業者の協働による多様なサービス提供体制の整備が求められている。

また、ICTやAIなどのテクノロジーを活用した効率的で包括的な在宅支援基盤の構築が重要となる。

重度の要介護者や独居高齢者にも対応できるよう、ICT技術を活用した24時間対応型サービスも検討すべき事項として挙げられており、これに関連して、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護など、既存サービスとの制度的整理も課題として挙げられている。

今後、センサー技術やAIの精度が向上すれば、緊急時の予測や対応の効率化が期待されるため、テクノロジー発展への公的支援も重要な方向性となっている。

一般市等

一般市などでは、高齢者人口の増減を背景に、サービス需要が今後「増加から減少へ」転じると見込まれている。 このため、既存の介護資源を有効に活用しつつ、需給の変化に応じてサービスを過不足なく確保する柔軟な対応が必要である。

特に、将来的に中山間・人口減少地域に近い状況になることを想定し、早期から体制整備を進めておくことが求められている。

共通課題:人材確保と生産性向上

人材の確保と職場環境の改善、生産性向上は、在宅系サービスにおいても介護施設と同様に最大の課題である。

事業所内の業務を整理・分担し、入門的研修を組み合わせることなどによって、タスクシェアや人材のシェアを促進することが提案されている。 また、団塊世代や他業種の早期退職者に介護業界を再就職先として認知してもらう施策、あるいは副業として関わりやすい環境整備も検討すべき事項とされている。

さらに、登録ヘルパーなど短時間勤務の職員が希望に応じて常勤化できる仕組みの整備や、長時間勤務を可能にする柔軟な支援策も課題となっている。

加えて、テクノロジー導入による業務効率化を進めるうえで、ランニングコストへの公的支援を含む制度的支援の充実も求められている。

2.2027年度改正に向け介護保険部会で注目すべき6つの論点

「取りまとめ」の内容を具体的な制度や報酬にどのように反映させていくかは社保審・介護保険部会や同介護給付費分科会、福祉部会など、適切な審議会等でさらなる議論が行われることになる。 介護保険部会における議論に関して、介護事業者が特に着目したい論点は以下の6つである。

論点1.地域類型ごとの具体的な基準と施策の整合性

人口や高齢化率、過疎地域か否かなど、3つの地域の類型(中山間・人口減少地域、大都市部、一般市等)をどのような基準で区分するのか、そしてそれぞれの類型に応じた対応策を、介護保険事業計画等にどのように盛り込んでいくのかがまず、議論の焦点となる。

論点2.中山間・人口減少地域における「柔軟な対応」の具体化

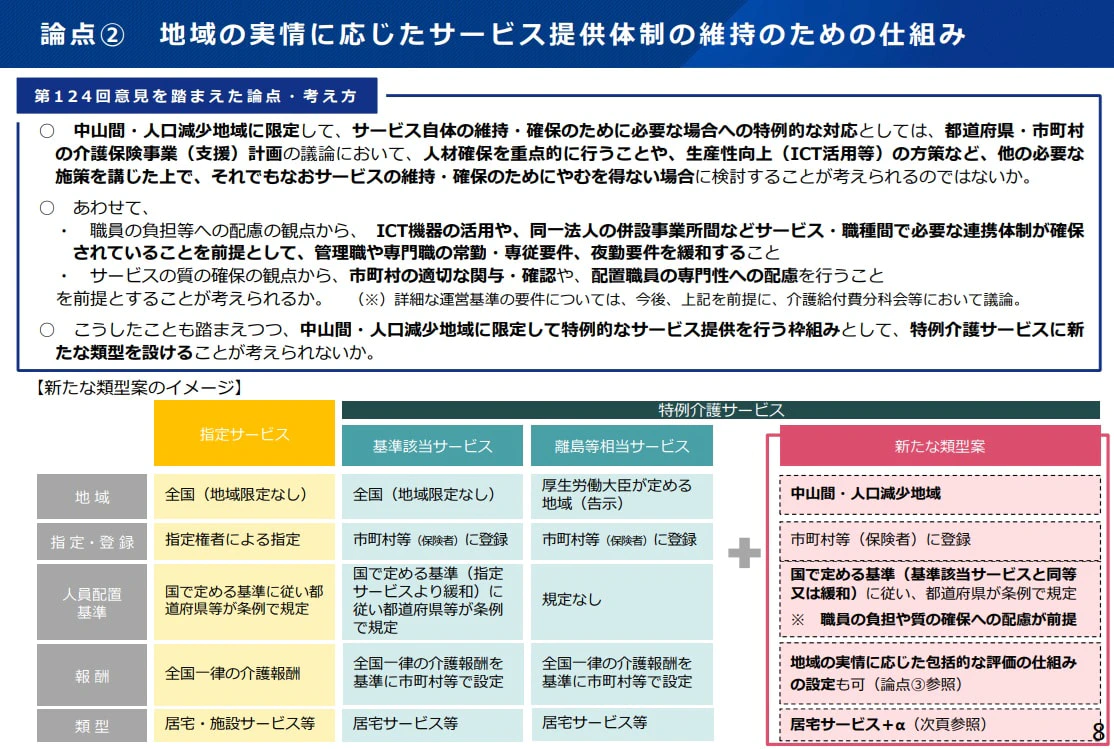

中山間・人口減少地域でサービス維持・確保するための「柔軟な対応」として提案された、配置基準の弾力化、包括的な評価の仕組み、訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、市町村事業によるサービス提供などの検討が具体的にどのような形で制度化されるかが注目される。

この切り口については直近の介護保険部会で、厚労省が都道府県が定める「特例介護サービス」の新類型を設けることを提案している。

(【画像】介護保険部会では、中山間・人口減少地域でサービス維持・確保するための「柔軟な対応」の枠組みが示された)

基準緩和を経ても一定レベルでのサービスの質の確保ができるかどうかの検証については、モデル事業の実施といった方法論も併せて検討される可能性がある。

論点3.在宅系サービスへの包括的な評価体系の導入

先述の通り、訪問介護の経営課題に対応する「包括的な評価」が、どのような形で導入されるのか。介護保険全体の整合性や利用者負担の公平性をどう担保するのか、次期改定に向けて注目される点だ。

厚労省は介護保険部会において、特例サービスの新たな類型の枠組みを拡張して、「出来高払いによる報酬」とは別途、「包括的な評価(月単位の定額払い)」を選べる“選択制”を導入することを提案している。

*関連記事:中山間・人口減地域に認める「新類型」サービスを厚労省が提案−社保審・介護保険部会

論点4.テクノロジー導入と生産性向上に関する具体的な支援策

テクノロジー導入率90%というKPI達成に向け、イニシャルコストへの支援に加え、ランニングコストへの評価・支援をどのように充実させるのか、また、事業者の規模やサービス類型に応じた具体的な支援策がどの程度導入されるのかが議論の対象となる。

論点5.福祉サービス共通課題への対応としてのプラットフォーム機能の充実と社会福祉連携推進法人の活用促進

人材確保、職場環境改善・生産性向上、経営支援といった福祉サービス共通の課題に対応するため、都道府県単位でのプラットフォーム機能の充実や、社会福祉連携推進法人のより活用しやすい仕組みへの見直しが具体的にどのように進められるのかが注目される。

論点6.医療介護連携の一層の推進と地域医療構想との接続

医療、介護の状況を地域別に見える化し、地域医療構想と介護保険事業計画を擦り合わせるためのデータ分析、国等による支援のあり方や、地域で議論する場の設定など、制度的な議論が進められる。

これらの議論は、2040年に向けた介護サービスの持続可能性と質を左右する重要な内容であり、介護事業者は常に動向を注視し、自らの事業戦略に反映させていくことが求められている。